診療案内

course

便秘(べんぴ)は「長い間、便が出ない・出にくい状態」のことです。

赤ちゃんやお子さんの便秘はけっして珍しいものではなく、日本小児栄養消化器肝臓学会によると、お子さんの10人に1人以上は「便秘症」であると報告されています。

便秘は放置していると、排便時に痛みを伴うだけでなく、排便をしたいという感覚(便意)を感じにくくなり、より便秘状態が悪化していきます。特に子どもの便秘症は、排便機能以外にも便秘によってイライラや多動など精神面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

「たかが、便秘」と思わずに、早めの対処が必要です。

当院では、お子さんの状態をしっかり診察した上で治療を進めていきます。

お子さんのうんちで心配・不安をお持ちの方、一度ご相談ください。

赤ちゃんと子どもの便秘セルフチェック

赤ちゃん・お子さんに次のような様子はありませんか?

- トイレを嫌がる

- 不機嫌が続く

- 元気がない

- おならが多い、おならのにおいが臭い

- 食欲がない

- 排便の度に泣く

- ねっとりした便が出る

- 便を我慢する

- よく下着を汚してしまう(便失禁)

- 足を交差させて、我慢している

- 便に血が付く

- 幼稚園・保育園・学校では排便しない

当てはまる項目が多いほど、「便秘」の可能性があります。

排便で気になることがありましたら、一度ご来院ください。

便秘とは?

便秘は、「長い間、腸に便が溜まっている」状態のことです。

よくある病気の一つとして、便秘は大したことではないと思われがちですが、実は放置すると、さらに悪化してしまう「悪循環病」の代表です。

便通は様々な病態に繋がっているため、ご家庭でもお子さんの便通を気にかけてみてください。

便秘の症状

便秘は単に「便が出ない」という以外にも、様々な状態を含みます。

- 排便が週3回以下

- 5日以上便が出ない日が続く

- 毎日排便があっても、排便時に痛がる

- 排便時に肛門が切れて、血が出る

- コロコロした小さい便が出る

- 軟らかい便が少しずつ漏れること(便失禁)がある

- トイレが詰まるくらい大きな便をした

赤ちゃんや小さなお子さんでは、便秘に伴う痛み・苦しみなどつらい状態をうまく伝えられないため、不機嫌や泣くといったことでお腹のつらさを訴えます。

また、小中学生になると、学校で排便することを極力我慢する傾向があります。

上記のような症状が見られましたら、一度医療機関を受診してみると良いでしょう。

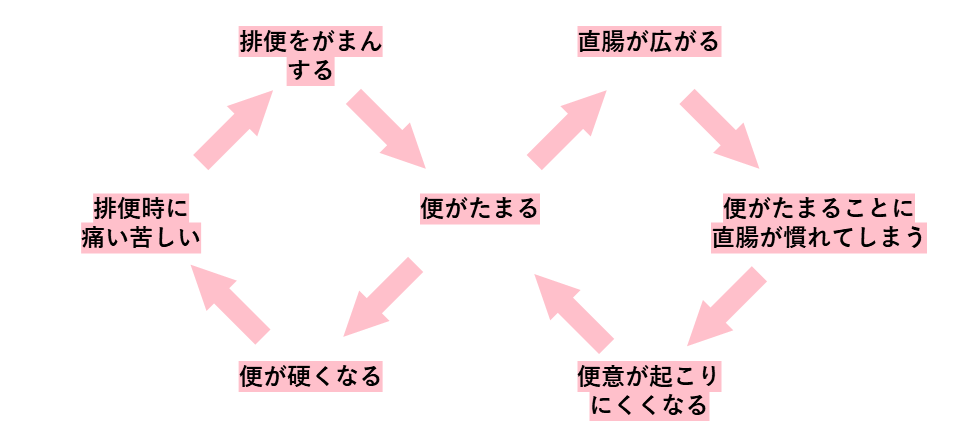

便秘の悪循環

便秘を侮ってはいけない理由には、便秘の放置により「2つの悪循環」が生まれるからです。

便秘が続くと、より排便しにくくなる「一つ目の悪循環」が生まれます。

そして、便が直腸に溜まる状態が続くと、便意を感じなくなり、排便できなくなる「二つ目の悪循環」が生まれます。

(図)便秘の悪循環

便秘で治療が必要な状態を「便秘症」と呼び、この便秘症が1~2か月以上続くと「慢性便秘症」となります。

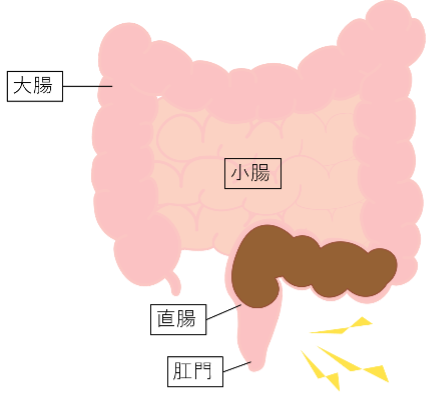

排便のメカニズム

私たちは食べ物を食べると、胃、十二指腸で分解され、小腸を進みながら栄養素を吸収していきます。一方で消化できなかったものは「液状」となって大腸に入ります。大腸では水分や電解質が吸収されるため、食べ物の残りカスだけが集まり、固形状の塊になります。 塊は腸の動きによって、少しずつ直腸(肛門直前)に送られていきます。

(図)便秘の腸

正常に排便ができる状態のときには、便が溜まって直腸が広がってくる刺激が脳に伝わるため、「便が出そう」という感覚(=便意)が生まれます。

(大人やトイレトレーニングが終わったお子さんであれば、この後「漏れないようにトイレまでは少し我慢」という指令が脳から届き、肛門の筋肉を締めます。)

その後、脳から腸の動きを司る神経に指令が届き、腸が便を押し出し、肛門の筋肉が緩むことで便が肛門から出ます(=排便)。

直腸に溜まった便がなくなると、直腸は収縮して、「スッキリした」という感覚になります。

なお、排便回数や便の硬さに対する明確な値は存在していません。

一般的に乳児では1日4回以上のゆるい便、生後1年以内では1日2~4回のゆるい便、生後1歳を過ぎると形のある軟らかな便を1~2回するようになります。

また、ミルクを飲んでいるお子さんと比べて、母乳を飲んでいるお子さんは排便回数が多く、授乳毎に排便することもあります。

子どもの便秘の原因

子どもの便秘は、主に食事と行動の問題によって起こる「機能性便秘」です。

一方、病気や薬・毒素が原因となる「器質性便秘」も、便秘のお子さんの約5%にみられます。

また、乳幼児期と学童期で便秘に繋がる要因が異なります。

乳幼児の便秘要因

- 母乳・ミルクを飲む量が足らない

- 汗をかきすぎる

- 食事の変化

母乳から粉ミルク、離乳食から幼児食などの切り替えが便秘のきっかけとなることがあります。 - 人工ミルクを飲んでいる

母乳と比べて、人工ミルクを飲んでいるお子さんの便は硬く、回数も少ないため、便秘になりやすいです。 - 排便時の痛み・不快感から、便意があっても我慢する

学童期の便秘要因

- 体質

- 水分や食物繊維の不足など偏った食事

- ゆっくり排便する時間がない

- 遊びを中断したくない

- 学校で排便したくない

- ストレス

- 病気*1

*1(参考)便秘になる病気:子どもの便秘に繋がる病気には、生まれつき肛門に異常があり排便できない「鎖肛(さこう)」や、腸壁に神経節細胞がないため排便できない「ヒルシュスプルング病」などがあります。

子どもが便秘になりやすいタイミング

- 生後3~4か月

お腹の力が弱く、便を出す力が足りないことで、排便回数が少なくなり、お腹が張る場合があります。お腹の張りによって、ミルクを飲む量の減少・吐き戻しの増加がみられることもあります。 - 1歳過ぎ

離乳食から幼児食への切り替え・自我の芽生えによる排便の我慢・運動量が増えることによる水分不足が便秘に繋がります。 - 2~3歳

おむつからトイレでの排泄を促す「トイレトレーニング」中に便意を我慢してしまうお子さんがよくいます。便が固くなるので出しにくくなり、さらに排便時の痛みにより排便することを嫌がるようになります。 - 集団生活を始めたとき

からかわれる・恥ずかしい・学校のトイレが汚い・落ち着かないなどの理由により、学校で排便をすること自体を避けるため、便意を我慢するお子さんが多くなります。高学年になるほど、その傾向は強くなります。

便秘の検査・診断

便秘が疑われるときには、便の回数・硬さなど便通状況や「便秘のきっかけになるような出来事があったか?」、薬、病気について詳しく問診します。

また、併せて視診・触診にて、病気の兆候がないか全身を観察します。必要に応じてレントゲン検査や超音波検査を行います。

便秘症状が1~2か月以上続いているときは、「慢性便秘症」としてきちんと治療が必要となります。

また、普段は便が出ているお子さんでも、何らかの原因により一時的に便秘症状がみられる「一過性便秘」となる場合があります。

いずれの場合も、お子さんが便を出すのに苦痛を感じているのであれば、早めに対処することをおすすめします。一度当院までご来院ください。

赤ちゃん・子どもの便秘治療

便秘治療には、生活習慣・食事の見直しによる「便秘になりやすい環境」の改善と並行して、お薬などでスムーズに排便できるようにする、という2つの側面からのアプローチが大事です。

生活習慣の見直し

登園・登校前など朝に必ずトイレの時間を作って、排便する習慣を身につけましょう。

早寝早起きをして、朝の時間に余裕を持たせ、「朝トイレ」の時間を作ります。

寝起きに「白湯(ぬるま湯)」をコップ半分くらい飲むと、腸の働きを活発にして、便を柔らかくする効果が期待できます。その後、朝ごはんをしっかり食べることで、食後の朝トイレに繋がります。

また、「トイレを我慢させない」ことが重要です。

突然「トイレ-!」と言うお子さんも多いですが、できるだけすぐにトイレに連れて行ってあげてください。排便の我慢が便秘の悪循環を生み出します。

食生活の改善

栄養バランスの良い食事は、スムーズに排便するためにはとても大切です。

とはいえ、「水分補給と食物繊維(根菜類・穀物・海藻など)を多めに摂っているのですが……」とがんばっていらっしゃる親御さんも多いことでしょう。

乳幼児さんにおすすめ食生活改善案として、次のようなものがあります。

- りんご・プルーン・柑橘系の果汁を飲む

- スープや食事にオリーブオイルを追加する

- 毎日ヨーグルトを摂る

- オリゴ糖(5%程度のオリゴ糖水)を飲む

食事面だけでは便秘の改善が難しい乳幼児さんも多いので、全てのお子さんに効果がある訳ではありませんが、一度お試しください。

薬物治療

「お薬を使うと、癖になってやめられなくなるのでは?」と心配される親御さんも多いのですが、便秘薬や浣腸が癖になることはありません。

薬を止めると、また便秘を再発してしまう場合には、薬が手放せない体になってしまったのではなく、体がまだ薬を必要としている状態であるということです。

便秘の悪循環を作らないようにすることと共に、便やお腹の様子にあわせて、便秘薬・浣腸をうまく使って「スムーズに排便させる」のも大切です。

- グリセリン浣腸

便を柔らかくして、腸の動きをよくする働きを持つため、便秘にとても効果的です。

また、便秘薬は大きく分けて2種類あります。

便を軟らかくする薬

うんちの様子やお腹の様子を診て、うんちに水分が必要そうであればこれらのお薬を使います。

使いすぎると便が柔らかくなりすぎるので、うんちの様子をみて量を調整します。

- ポリエチレングリコール製剤

粉末状のお薬で、2歳以上のお子さんに使用します。ただ、塩気があって飲みにくいので、ジュースやみそ汁・スープなどに溶かして服用すると良いでしょう。 - 酸化マグネシウム

便の硬さにあわせて、内服量を調節します。 - マルトース

主成分はサツマイモ由来の麦芽糖であり、腸内に入るとゆっくり発酵(分解)されることで、腸の運動を活発にして、穏やかな排便を促します。赤ちゃんの便秘薬として使用します。

腸の動きをよくする薬

うんちの様子やお腹の様子を診て、便を軟らかくする薬に追加する形でこれらのお薬を使います。

軟らかくする薬よりも先に使うと、お腹が痛くなったり排便時に痛くなったりします。少量から開始して、量を調整します。

- ピコスルファートナトリウム

水で薄めて服用する液体のお薬です。無味無臭です。

このほかに、座薬、漢方薬など使用することがあります。

よくあるご質問

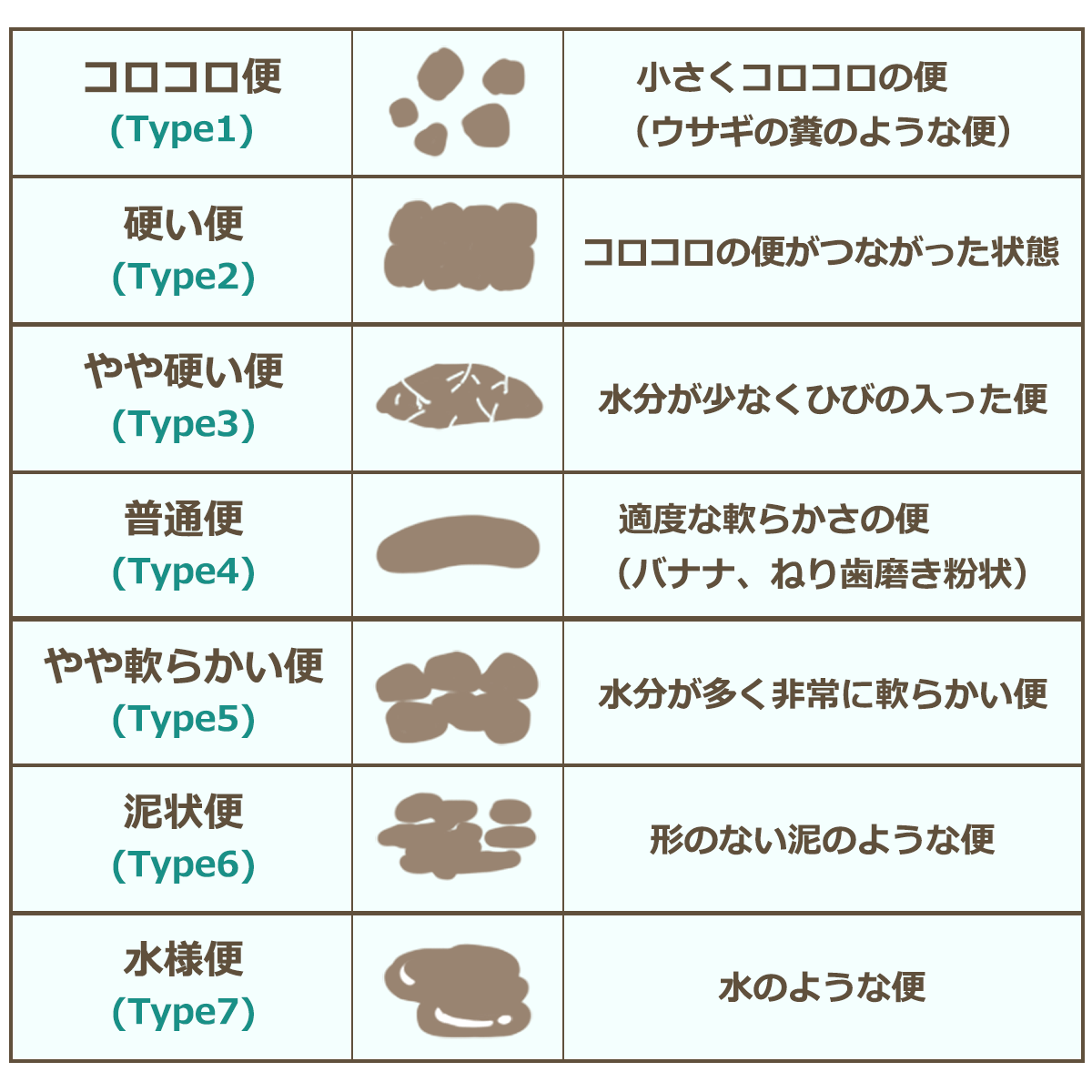

どんな「うんち」だと、便秘なのでしょうか?

便秘のときは、水分が少ない乾燥した便となります。

便の状態を表す世界的な基準として、「ブリストル便形状スケール」があります。

このスケールでは、「①コロコロ便」「②ごつごつ便」が該当します。

③~⑤がよい便とされていますが、理想的な便は「④バナナ便」です。

ほかに、便に血が付く、肛門やパンツに便が付いているときも治療の必要な便秘の可能性があります。

日頃から、お子さんの便の状態(硬さ・形・回数など)について、よく観察してみてください。

(図)ブリストル便形状スケール

便秘でも急いで受診した方がよい場合はありますか?

「たかが便秘」と思っていても、ほかに隠れている病気があるケースがあります。 便秘以外に次のような症状が伴っているとき、次第に症状が悪化しているときは、すみやかに医療機関を受診してください。

- 陰のう(睾丸を包む袋)や股の付け根を痛がる

- 我慢できないほどの腹痛がある

- お腹がパンパンに膨らんでいる

- 不機嫌で泣き続けている

- コーヒーの残りカスのようなものを吐いた

- 発熱がある

腹痛があっても排便すると少しは痛みが和らぐ場合には、翌日の診療時間内の受診で構いません。

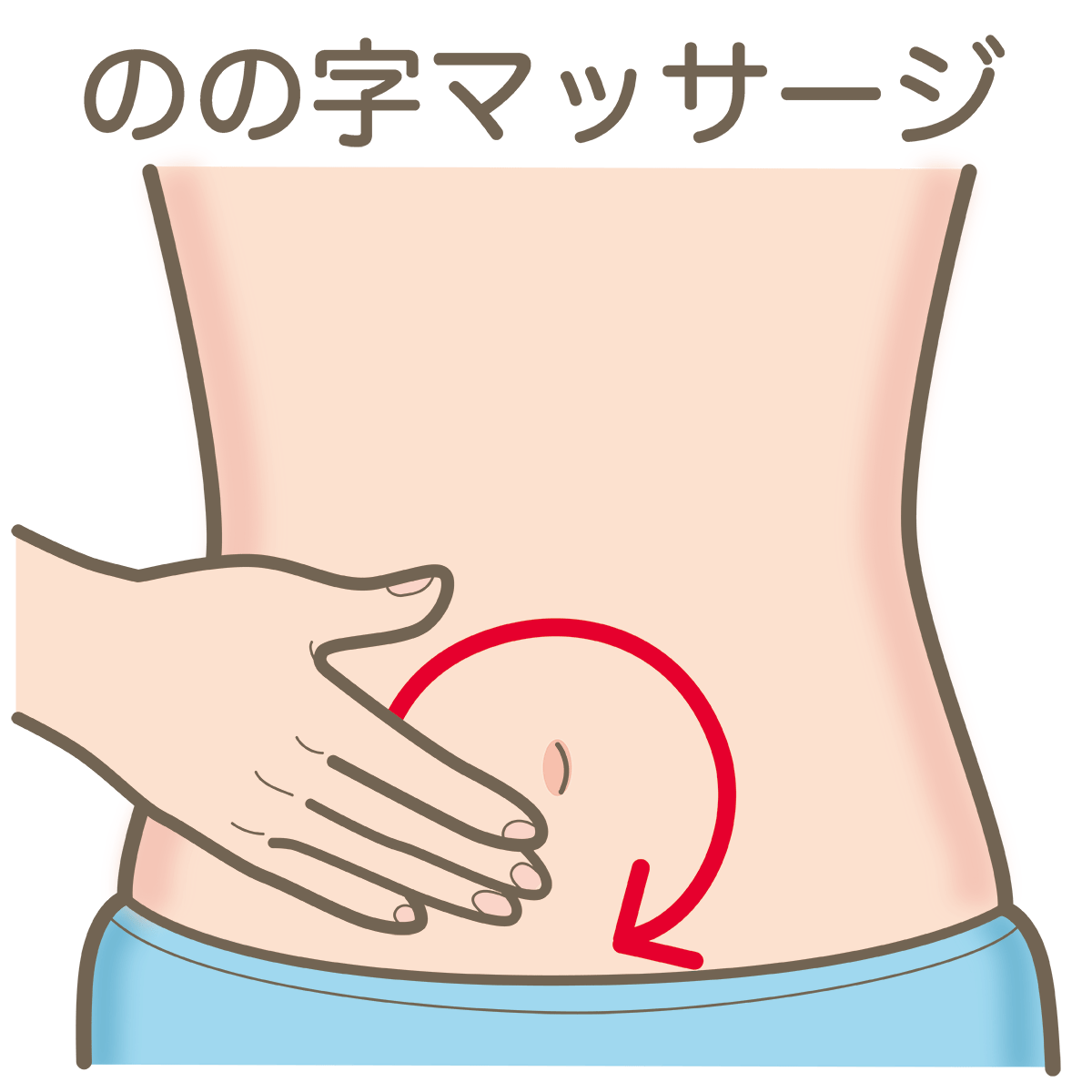

便秘の子どもに対するホームケアを教えてください。

赤ちゃんや小さなお子さんであれば、ベビーオイルなどを付けた綿棒を少しだけ肛門に入れて刺激してあげると、排便しやすくなります。

また、腸の動きを促すマッサージとして「のの字マッサージ」を朝・夕に20回ずつ行うと良いでしょう。

のの字マッサージ

大腸の動きに合わせて、お腹の右下~右上~おへその上~お腹の左上~左下と、お腹の右下を起点に時計回りにもみほぐしていきます。

トイレトレーニング中ですが、トイレでうんちを嫌がるのですが……

無理にトイレトレーニングすることは、おすすめできません。 トイレを嫌がる→便意を我慢する→便秘症に繋がります。 トイレトレーニングがうまくいかないときは、無理に進めず、もう少し成長を待ってから、進めると良いかもしれません。

また、お子さんが好きなキャラクターのノート・シール・スタンプなどを使った「うんち日記」を付けるのもオススメです。うんち日記では、保護者の方は回数や状態を記入します。一方、お子さんには「トイレでうんちしたらシールを貼って良い」などのルールを設けると、お子さんのうんちに対するポジティブな印象に繋がり、治療効果の向上が図れることがあります。

便秘治療の期間はどのくらいかかりますか?

お子さんの体質・状態などによって治療効果は異なるので、一概には言えませんが、

一般的に病気・薬・毒素以外が原因となる「機能性便秘」では、治療を始めて1か月後くらいには、日常生活が楽になることが多いです。

ただし、現在有効とされている治療法は便秘の根本原因を取り除くものではありません。治療により便秘が改善されたといって、すぐに治療をやめると便秘を再発してしまう可能性があるため、じっくり治療を続けることが大切です。

便秘治療を始めたお子さんのうち、2年以上治療を続けるお子さんは半数くらいです。

まとめ

便秘は放っておくと、余計に悪化していく「厄介な病気」です。

うんちは、「健康のバロメーター」とも呼ばれます。

特に小さなお子さんの便秘は、排便時の痛みから「排便への恐怖心」が生まれ、「より我慢」しがちです。我慢が当たり前になると、「便意」を感じなくなり、排便が難しくなります。

また、子どもの便秘が続くと、お腹が痛い・お腹が張る・気持ち悪くなる・落ち着きがなくなる、身体的発達だけでなく精神面にも大きな影響を及ぼすとされています。

当院では、まずはお子さんの排便状況やお腹の様子をしっかり調べ、背景に病気がないかを確認しています。その上で、生活習慣・食習慣のアドバイスを行い、必要に応じて、適切なお薬を使い、スムーズな排便を促すお手伝いをしています。

お子さんのうんちでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。