診療案内

course

世の中には、非常に多くの感染症が存在しています。その中には赤ちゃん・お子さんがかかると、重症化しやすい病気もたくさんあります。重い後遺症が残ったり、ときには命を落としてしまったりするケースが今もなお起こっています。

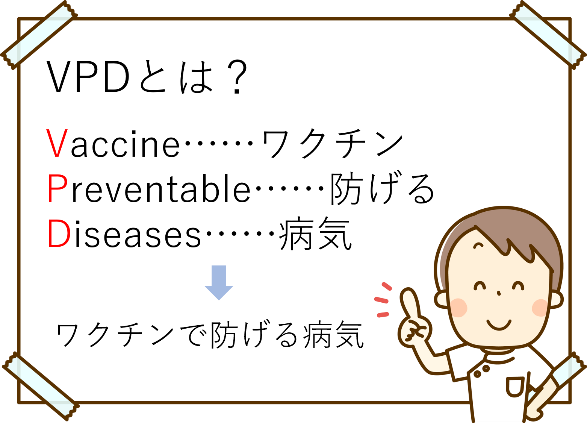

一方で、それらの病気の一部は、現在では「ワクチンを接種することにより予防できる病気(VPD)」となっています。

VPDには「はしか」「ポリオ」など、子どもたちが感染すると命に関わる可能性のある重大な病気も含まれています。

予防接種によって、あらかじめ免疫を作っておくことで、発症リスクや感染したときの重症化リスクを軽減させることが期待できます。

「ワクチンデビューは生後2か月の誕生日から」を合言葉に、予防接種の接種タイミングは、感染症にかかりやすい年齢などを基に決められています。

当院では、お子さんに合わせた予防接種のスケジュールをお父さん・お母さんと一緒に立てていきます。また、診察室とは別に予防接種・健診室をご用意して、感染症対策にも力を入れております。安心してご来院ください。

ワクチンと予防接種

ワクチンの役割

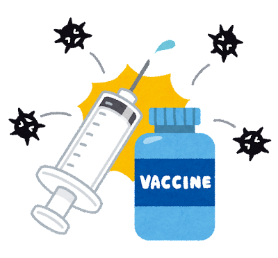

細菌・ウイルスが体の中に侵入すると、私たちの体は病原体(抗原)に対抗するための抗体を作ります。そして、次に病原体が入ってきたときに攻撃できるしくみを準備しておきます(=免疫)。この免疫システムを利用したのが「ワクチン」です。

ワクチンは、毒性を弱めた・感染する能力をなくした病原体や毒素を原材料にして作られています。

予防接種の目的

ワクチンを前もって体内に投与しておくと、その病原体に対する免疫(抵抗力)を得ることができます(免疫獲得)。

免疫をつけておけば、もし次に体内に病原体が侵入してきても、以下の効果が期待できます。

- 病気にかかりにくくなる(発症予防)

- 感染しても、重症化しにくくなる(重症化予防)

全ての感染症にワクチンがある訳ではありません。しかし、感染症の一部は、ワクチンで防げる病気「VPD(Vaccine Preventable Diseases)」なのです。

(図)VPDとは?

なお、ワクチン接種によって、発熱や赤みなどの副反応が現れることがありますが、感染症自体にかかるよりも症状は軽く、副反応で周りの人にうつしてしまう心配はありません。

一方でVPDに感染すると、どれもお子さんの健康と命にかかわります。

VPDやワクチンに対する正しい知識を持ち、予防接種で防げる病気は予防しましょう。

NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会

https://www.know-vpd.jp/

ワクチンの種類と投与方法

ワクチンの中身には、いくつかの種類があります。また、「予防接種=注射」というイメージがあるかもしれませんが、実は注射以外の投与方法もあります。

ワクチンの種類

生ワクチン

生きた病原体(細菌・ウイルス)を使って、症状が出ないよう毒性を弱めて作られたワクチン。弱毒化した生きた病原体が体内で増殖することで免疫を高める方法。自然感染に近い状態で免疫が得られるので、接種回数が少なく済みます。

不活化ワクチン

病原体の感染する能力をなくした(=不活化)ものから作られたワクチン。自然感染や生ワクチンと比べて、得られる免疫力が弱いので、複数回の接種が必要となります。

トキソイド

病原体となる細菌が作る毒素を取り出して、毒性をなくしたものから作られたワクチン。不活化ワクチンと同様に、複数回の接種が必要となります。

ワクチンの投与方法

経口投与

飲むワクチンのこと。ロタウイルスワクチンは経口投与です。

注射(皮下投与/筋肉内投与/管針法)

基本的に上腕に打ちますが、赤ちゃんでは太ももに打つことも可能です。

ほとんどのワクチンは皮下接種となりますが、13価結合型肺炎球菌ワクチン(成人)、ヒトパピローマウイルス(HPV)、髄膜炎菌の3つは筋肉内接種です。

また、BCGのみ、管針法(スタンプ方式)と呼ばれる経皮接種です。上腕2か所にスタンプを押し付けます。

経鼻投与

鼻の粘膜に吹き付けるスプレー方式です。

インフルエンザ予防接種の注射方式に変わる選択肢の一つとして、日本でも近年取り扱う医療機関があります。

ただし、経鼻インフルエンザワクチンはアメリカ・ヨーロッパでは認可されていますが、日本では現状無認可のワクチンです(自費)。

予防接種の種類と特徴

乳幼児期~児童期までに受けられるワクチンの種類と接種推奨時期・回数など、各予防接種の特徴は次の通りです。

なお、お子さんの予防接種の多くは「定期接種」として、公費(基本、接種対象期間内であれば自己負担金なし)で接種することができます。接種の際に、必ず母子手帳をご持参ください。

また、<自費>とあるものは「任意接種」として、接種費用を自己負担する必要があります。

自治体によっては、独自の費用補助制度を設けているケースがあります。

B型肝炎ワクチン

B型肝炎ウイルスは、感染すると一過性の感染で終わるケースと、感染が続くケース(キャリア=保菌者)があります。感染が続くと、慢性肝炎の発症や肝硬変・肝がんに進行する恐れがあります。免疫機能が未熟な乳幼児期での感染は、保菌者になりやすいとされています。

B型肝炎ワクチンは、WHO(世界保健機関)によって乳幼児期の定期接種が望ましい「最重要ワクチン」と位置付けられています。

なお、お母さんがB型肝炎キャリア(B型肝炎ウイルスの保菌者)と分かっている場合には、母子感染予防として、生後すぐに免疫グロブリン接種とワクチン接種が必要となります。この場合には健康保険が適用となり、定期接種の対象外となります。

※接種スケジュールなど、詳しくは出産された医療機関にお尋ねください。

【予防するVPD】B型肝炎・将来的な肝臓がん

【接種を始める時期】生後2か月

【接種回数と接種間隔】計3回(2回+追加1回)

- 初回免疫:2回(27日以上の間隔で2回)

- 追加免疫:1回(2回目から4~5か月後)

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

ロタウイルスワクチン

2歳以下の乳幼児が初めて感染すると、重症化しやすいウイルス性の胃腸炎「ロタウイルス胃腸炎」を予防します。

ロタウイルス胃腸炎は冬~春に多くみられ、感染のピークは生後6か月~2歳です。

乳幼児期に入院が必要となる急性腸炎の半数は、このロタウイルス胃腸炎が原因です。

ロタウイルスワクチンには2種類あり、接種回数と接種間隔に違いがありますが、有効性には大きな違いはありません。いずれも決められた時期を過ぎると初回接種を受けられなくなるので、注意が必要です。

【予防するVPD(病気)】ロタウイルス胃腸炎

【接種を始める時期】生後2か月 ※推奨初回接種は生後14週6日まで

【接種回数と接種間隔】ロタリックス2回接種、もしくはロタテック3回接種

- ロタリックス2回接種(生後24週0日までに、27日以上の間隔で2回)

- ロタテック3回接種(生後32週0日までに、27日以上の間隔で3回)

※当院ではロタテックは扱っておりません。

【ワクチンの種類・接種方法】生ワクチン・経口投与

小児用肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌という細菌が原因によって引き起こされる「肺炎球菌感染症」を予防します。健康なお子さんの10人に2~3人は鼻・喉に菌を持っています。

特に2歳以下のお子さんは肺炎球菌に対する免疫がほとんどないため、感染すると細菌性髄膜炎・菌血症・敗血症・重い肺炎など重症化しやすい傾向があります。

また、感染したお子さんの半数は1歳前です。接種回数が減る1歳を待たずに生後2か月になったら、すぐ接種するようにしましょう。

なお、集団保育されているお子さんでは、されていないお子さんと比べて約2~3倍感染しやすいと報告されています。

肺炎球菌自体、たくさんの種類がありますが、現在認可されているワクチンでは特に重篤な肺炎球菌感染症を引き起こすことの多い13種類の成分を含んでいます。

【予防するVPD】肺炎球菌感染症

【接種を始める時期】生後2か月~6か月まで

【接種回数と接種間隔】計4回(3回+追加1回)

- 初回免疫:3回(27日以上の間隔で3回)

- 追加免疫:1回(3回目から6日以上の間隔で生後12か月~15か月未満)

※初回接種の開始が遅れた場合には、接種回数が変更になります。

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

5種混合(DPT-IPV-Hib)ワクチン

これまでの4種混合にヒブを加えた5種類の病気(ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、ヒブ)を予防するワクチンです。生後6か月以降からかかる赤ちゃんが増えますので、『生後2か月のお誕生日』になったらできるだけ早く接種します。生後2か月からB型肝炎、ロタウイルス、小児用肺炎球菌ワクチンとの同時接種が可能です。

ジフテリア

喉の奥に厚い膜が出てき、呼吸がしにくくなる病気。ワクチンによって1999年以降の発生報告はありません。

破傷風

傷口に破傷風菌が入ることで感染します。全身の筋肉がこわばり、体全体が痛くなる病気。ワクチンでしか免疫ができず、ワクチンでほとんどの方に抗体ができます。

百日咳

百日咳菌に感染することで発症します。激しい咳きこみ、ヒューという笛の音のような咳をします。生後3か月未満の赤ちゃんでは息ができず、窒息する恐れがあります。

※近年は小学校入学後の百日せき患者さんが増えています。抗体低下による百日せきの感染が心配な場合は、MRワクチンの2期の時期に合わせて3種混合(DPT)ワクチンを任意接種で接種します。とくに乳児への感染を予防する場合は、MRの2期の時期に合わせずに4歳以降での接種をおすすめします。

ポリオ

ポリオウイルス感染によって発症し、これまで「小児まひ」と呼ばれていました。感染しても無症状・風邪症状で済むケースがほとんどですが、約1,000人~2,000人に1人の割合で、手足の麻痺や呼吸がしづらくなる後遺症が起こるとされています。 特効薬はなく、ワクチンによって日本国内のポリオは根絶されています。しかし、世界のごく一部の地域では現在も新規患者の発生がみられ、今後、国内への持ち込みの可能性はゼロではないため、ワクチンで免疫を付けておく必要があります。

ヒブ

インフルエンザ菌b型によるヒブ感染症を予防します。(※インフルエンザ菌b型はインフルエンザウイルスとは別物です。)

ヒブ感染症の初期は風邪のような症状ですが、細菌性髄膜炎(脳を包む髄膜炎の炎症で、四肢麻痺・命を落とすことがある)や、急性喉頭蓋炎(喉の入り口の炎症で、窒息死する恐れがある)などの重篤な疾患を引き起こす恐れがあります。

【予防するVPD】ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、ヒブ

【接種を始める時期】生後2か月~

【接種回数と接種間隔】計4回(3回+追加1回)

・初回免疫:3回(3~8週間隔で3回)

・追加免疫:1回(3回目の6~18か月後に4回目接種)

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

2024年4月から4種混合(DPT-IPV)とヒブワクチンを混合した5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)が導入されました。

2024年2月以降に生まれた赤ちゃんは原則として5種混合ワクチンを接種します。

2024年3月までに4種混合ワクチンを接種していたら、残りの必要回数も原則として4種混合ワクチンを接種しますが、

5種混合ワクチンに変更しても間違いではありません。

BCGワクチン

BCGワクチンは結核を予防するワクチンです。結核は、感染者の咳やくしゃみなどに含まれる結核菌を吸い込むことで感染します。感染すると、特に1歳未満は重症化しやすく、肺や髄膜に炎症を起こします。

ワクチンの副反応として、接種後5週~6週頃に接種した上腕の針痕が赤くなって硬くなる、化膿したように見えることがありますが「通常反応」であり、その後かさぶたとなって痕も薄くなっていくので心配ありません。

なお、昔と比べて赤ちゃんの結核罹患が減っており、一方でお子さんの百日咳が流行しているので、先に四種混合・三種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌のワクチンを3回受けてからの接種をおすすめします。

【予防するVPD】結核

【接種を始める時期】生後5か月~8か月未満

【接種回数と接種間隔】1回

※公費(自己負担なし)で接種できるのは、1歳になる前までです

【ワクチンの種類・接種方法】生ワクチン・スタンプ式(管針法)

MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)

MRワクチンは、「麻しん(はしか)」と「風しん」の2つの病気を予防するワクチンです。

麻しん・風しんは感染力が高く、どの年代でも命に関わる重大な合併症を引き起こすことがある重いVPDです。 特に、妊娠初期の妊婦さんが風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんが生まれつきの難聴・白内障(目が見えなくなる病気)・心臓病などを持った「先天性風疹症候群(CRS)」を発病することがあります。

2回のワクチン接種により約99%以上の方が免疫を獲得できます。発症予防だけでなく、万が一発症しても重症になることはほとんどありません。

日本はワクチンの普及により、WHOから2015年3月に「麻しん排国」に認定されていますが、現在も外国から麻しんウイルスが持ち込まれるケースによって、麻しんは発生していますので、引き続きワクチン接種は必要です。

MRワクチンは、水ぼうそう・おたふく風邪(任意)との同時接種がおすすめです。

また、大人でもワクチンを受けていない・抗体がないケース(特に昭和37年~53年度生まれの男性*2)がありますので、念のため風しんの抗体検査やワクチン接種を受けることをおすすめします。

*2(参考)昭和37年~53年度生まれの男性では、風しんワクチンの定期接種の機会がなかったことによる抗体不足の方が多数存在しており、近年、働き盛りの年代での風しん流行が問題となっています。

- 麻しん(はしか)

約10日の潜伏期間を経て、高熱・鼻水・咳・目ヤニが現れる。発熱3日後くらいから体に赤い発疹が出て、口の中に白いブツブツ(コプリック斑)がみられます。 - 風しん

約2~3週間の潜伏期間を経て、首のリンパ節の腫れ、発熱と体に発疹がみられます。

麻しんと比べて、軽い症状が多いですが、脳症・血小板減少性紫斑(血が止まらなくなる病気)などの重い合併症を引き起こすことがあります。また、妊娠初期の風しん感染は、胎児の先天性疾患(耳・目・心臓など)の原因となる場合があります。

【予防するVPD】麻しん(はしか)・風しん

【接種を始める時期】1歳の誕生日を過ぎたらすぐ

【接種回数と接種間隔】計2回(初回1回・追加1回)

初回免疫:1回(1歳~2歳未満) 追加免疫:1回(小学校入学の前年:年長児/5歳~6歳になる1年間)

※定期接種対象年齢に達していない生後6か月~11か月の赤ちゃんでも、麻しんが流行している国に渡航予定がある場合には接種可能。ただし、免疫が十分につかないので接種回数にカウントせず、必ず再度1歳以上で2回のワクチン接種が必要。

【ワクチン の種類・接種方法】生ワクチン・皮下投与

水ぼうそうワクチン(水痘ワクチン)

水ぼうそうを予防するワクチンです。2014年10月から定期接種化されたことにより、定期接種対象年齢を中心に患者数が減少しています。

水ぼうそうは「水痘帯状疱疹ウイルス」が原因となり、約2~3週間の潜伏期間を経て、熱や全身の発疹(赤い発疹→水ぶくれ→かさぶた)、発疹部分のかゆみがみられ、回復までに1週間程度かかります。また、水ぼうそうは麻しん(はしか)同様に空気感染する、感染力の非常に強いVPDであり、毎年10人以上が命を落としている病気です。特に1歳前、7歳~10歳以上、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患がある方では重症化しやすいため、水ぼうそうに罹っていない場合には、2回のワクチン接種を受けましょう。

なお、水ぼうそうに罹って治っても、体の中からウイルスが消えるわけではなく、体内に留まります。大人になって免疫力が下がった時に、皮膚の痛み、発疹・水ぶくれなどの「帯状疱疹(たいじょうほうしん)」として姿を現します。現在は、帯状疱疹予防として50歳以上の方に「帯状疱疹ワクチン」があります。

【予防するVPD】水ぼうそう

【接種を始める時期】1歳すぐ~2歳まで(標準的には生後12か月~15か月)

【接種回数と接種間隔】計2回(初回接種から約3か月後)

※定期接種の対象は生後12か月~36か月に至るまで(3歳の誕生日前日まで)

【ワクチンの種類・接種方法】生ワクチン・皮下投与

おたふく風邪ワクチン<自費>※

【予防するVPD】おたふく風邪(流行性耳下腺炎)

【接種を始める時期】1歳~1歳1か月

【接種回数と接種間隔】計2回(初回1回・追加1回)

- 初回免疫:1回(1歳)

- 追加免疫:1回(小学校入学の前年:年長児/5歳~6歳になる1年間)

【ワクチンの種類・接種方法】生ワクチン・皮下投与

おたふく風邪ワクチン 予診票ダウンロード

https://www.takeda.co.jp/patients/vaccine_portal/otafukukaze/files/yoshinhyo_otafukukaze.pdf

※品川区はおたふくワクチンの助成があります。

【対象】1歳から小学校就学前年度末

【助成額】1回あたり3,000円助成(2回まで)

【助成の受け方】1,品川区内の契約医療機関で接種予約

2,接種日当日、医療機関から配布される予診票を使って接種

3,接種後、医療機関に3,000円を差し引いた金額をお支払い

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kodomo/kodomo-ninnshinn/kodomo-ninnshinn-yobousessyu/20210501_mumps.pdf

日本脳炎ワクチン

日本脳炎を予防するワクチンです。計4回の予防接種を受けることで、発症リスクが約75%~90%軽減できます。日本脳炎は感染すると脳炎を発症して命の危険があるだけでなく、助かっても後遺症の残る確率が高い病気です。

日本脳炎は日本脳炎ウイルスに感染した豚の血液を吸った蚊を介して人間にうつり、1960年代頃は子供を中心に年間数千人が感染していました。

近年はワクチン普及や生活環境の変化によって、感染者は高齢者を中心に年間10人前後と激減していますが、それでもお子さんの感染はゼロにはなっていません。

日本では西日本~関東にみられ、海外では東南アジア・インド・ネパール・中国などで発生しています。これまで北海道の方は定期接種の対象外でしたが、国内移動・海外渡航の可能性を考慮して2016年4月より定期接種となりました。</p

【予防するVPD】日本脳炎

【接種を始める時期】3歳~7歳6か月未満(生後6か月から接種OK)

【接種回数と接種間隔】計4回(1期:初回2回+追加1回、2期:1回)

- 1期初回:2回(3歳のときに6日以上の間隔で2回)

- 1期追加:1回(初回接種から6か月以上:標準では約1年後)

- 2期:1回(9歳~13未満) ※2005年から積極的接種勧奨の差し控え時期があったため、1995年4月2日~2007年4月1日生まれの方については、特例で20歳未満まで接種できます。 2007年4月2日~2009年10月1日生まれの方は、定期接種の年齢の範囲内で、完了していない残りの回数を受けることができます。

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

HPVワクチン(子宮頸がん予防)

HPVワクチンは、子宮頸がんを含む、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染症を防ぐワクチンです。HPV感染症は「がん」になりやすく、性交渉のある女性の約50%以上が生涯で一度は感染するとされています。特に子宮頸部のHPV感染は「子宮頸がん」に進行することがあり、約80%以上の女性が知らない間に感染しています。子宮頸がんの発症数は年間約1万1,000人に上り、毎年約2,800人が亡くなっていますが、近年、若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPVの遺伝子型には150種類以上ありますが、現在日本で使用されているHPVワクチンには子宮頸がんの主な原因となる16型・18型を予防する「2価ワクチン」と、加えて尖圭コンジローマ(いぼ)の原因となる6型・11型を予防する「4価ワクチン」が定期接種化されています。さらに、子宮頸がんの原因になりやすい型を9つにした「9価ワクチン」も2021年12月より任意接種にて、受けられるようになりました。

※HPVワクチンで完全に子宮頸がん・子宮体がんを防ぐことはできません。20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診を受けることは大切です。

定期接種の対象は小学校6年生~高校1年生の女子であり、初めての性交渉の前までに接種を受けることで予防効果が高まるとされています(男子も任意で接種可能なワクチンあり)。他のワクチンと異なり、筋肉注射となるので、接種後数日にわたり接種部位の筋肉痛がみられるケースがあります。また、10歳以上の女性では緊張により失神する場合があります。緊張しやすいタイプの方は、接種前に医師に申し出て、横になって接種する、接種後30分程度は横になる、などの対応をしてもらうと良いでしょう。

なお、2013年6月からHPVワクチンの積極的な勧奨が差し控えられていましたが、専門家により「差し控え状態の終了が妥当」と評価され、原則2022年4月より他の定期接種同様に勧奨対象となりました*4。

*4 HPVワクチン|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

【予防するVPD】子宮頸がんを含む、HPV感染症

【接種を始める時期】12歳~16歳(小学6年生~高校1年生相当)の女子

【予防できるVPDと接種対象者】

<定期接種>

- 2価ワクチン……9歳以上の女子対象

HPV16・18型の子宮頸がん、ヒトパピローマウイルス感染症の約70% - 4価ワクチン……9歳以上の男女対象 ※男子は任意接種

HPV16型・18型の子宮頸がん・肛門がん、HPV6型・11型の尖圭コンジローマなどヒトパピローマウイルス感染症の約70%

<任意接種>

- 9価ワクチン(2021年2月発売)……9歳以上の女子

16型・18型・31型・33型・45型・52型・58型の子宮頸がん、HPV6型・11型の尖圭コンジローマなどヒトパピローマウイルス感染症の約90%

【接種回数と接種間隔】計3回 ※同じ種類での接種が必要

<定期接種>

- 2価ワクチン

2回目は、1回目から1か月以上空ける

3回目は、1回目から6か月以上、かつ2回目から2か月半以上空ける - 4価ワクチン

2回目は、1回目から2か月以上空ける

3回目は、1回目から6か月以上

- 9価ワクチン 2回目は、1回目から2か月以上空ける

3回目は、1回目から6か月以上

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・筋肉内投与

2種混合

2種混合ワクチンはジフテリアと破傷風のふたつの病気を予防します。

海外と同様に日本でも近年は小学生高学年以上の百日せき患者が急増しています。2種混合ワクチンのかわりに任意接種で3種混合ワクチンを受けることもできます。詳しくは当院までご相談ください。

3種混合(任意)

3種混合ワクチンはジフテリア、破傷風、百日咳の3つの病気を予防します。

百日せきワクチンで作られた抗体は小学校入学前に低下するため、

百日せきを予防するには、MR2期に合わせて3種混合ワクチンの接種を推奨しています。

不活化ポリオワクチン(IPV単独)

これまで、ポリオを予防するワクチンには「生ワクチン」が使用されていましたが、2012年9月より不活化ポリオワクチンが定期接種化されました。

なお、2012年11月より三種混合(DPT)と不活化ポリオワクチンを混合した「四種混合ワクチン(DPT-IPV)」が導入されているので、現在の標準的なポリオ予防としては「四種混合ワクチン」となります。

そのため、生ポリオ、不活化ポリオ、三種混合ワクチンのどれか一つでも接種している方に対して、原則「不活化ポリオワクチン(IPV単独)」を接種していただく形になります。

そして、ポリオワクチンの合計が4回になるようにします。

また、海外では小学校入学前の時期に単独のポリオワクチン5回目(任意接種)を行っています。

【予防するVPD】ポリオ(小児まひ・急性灰白脊髄炎)

【接種を始める時期】生後3か月

【接種回数と接種間隔】計4回(3回+追加1回)

- 初回免疫:3回(20日~56日の間隔で、生後12か月までに3回)

- 追加免疫:1回(初回接種から12か月~18か月後 ※6か月後から接種可)

※推奨期間が過ぎた後でも7歳半(生後90か月)までなら、接種可能です。

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

4種混合(DPT-IPV)ワクチン

2024年4月から4種混合(DPT-IPV)とヒブワクチンを混合した5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)が導入されました。2024年2月以降に生まれた赤ちゃんは原則として5種混合ワクチンを接種します。

2024年3月までに4種混合ワクチンを接種していたら、残りの必要回数も原則として4種混合ワクチンを接種しますが、5種混合ワクチンに変更しても間違いではありません。

4つの病気(ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ)を予防するワクチンです。 中でも、近年、百日咳は小学生の間で流行しているので、生後3か月を過ぎたら、すぐに接種したいワクチンです。B型肝炎・ロタウイルス・ヒブ・小児用肺炎球菌との同時接種をおすすめします。

また、11歳になったらジフテリア・破傷風の2種混合(DT)ワクチンもしくは百日咳を加えた3種混合(DTP)ワクチン(任意接種)を受けましょう。

ジフテリア

喉の奥に厚い膜が出てき、呼吸がしにくくなる病気。ワクチンによって1999年以降の発生報告はありません。

破傷風

傷口に破傷風菌が入ることで感染します。全身の筋肉がこわばり、体全体が痛くなる病気。ワクチンでしか免疫ができず、ワクチンでほとんどの方に抗体ができます。

百日咳

百日咳菌に感染することで発症します。激しい咳きこみ、ヒューという笛の音のような咳をします。生後3か月未満の赤ちゃんでは息ができず、窒息する恐れがあります。

※近年、小学校入学前にワクチンで得られた免疫が少なくなっていることが分かってきたため、小学校入学前の接種が推奨されているMR(麻しん・風しん)2期と一緒に、3種混合ワクチン接種(任意)をおすすめします。

ポリオ

ポリオウイルス感染によって発症し、これまで「小児まひ」と呼ばれていました。感染しても無症状・風邪症状で済むケースがほとんどですが、約1,000人~2,000人に1人の割合で、手足の麻痺や呼吸がしづらくなる後遺症が起こるとされています。 特効薬はなく、ワクチンによって日本国内のポリオは根絶されています。しかし、世界のごく一部の地域では現在も新規患者の発生がみられ、今後、国内への持ち込みの可能性はゼロではないため、ワクチンで免疫を付けておく必要があります。ひ

【予防するVPD】ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ

【接種を始める時期】生後3か月~

【接種回数と接種間隔】計4回(3回+追加1回)

- 初回免疫:3回(3~8週間間隔で3回)

- 追加免疫:1回(3回目から12か月~18か月後 ※6か月後から接種可能)

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

ヒブワクチン

インフルエンザ菌b型によるヒブ感染症を予防します。(※インフルエンザ菌b型はインフルエンザウイルスとは別物です。)

ヒブ感染症の初期は風邪のような症状ですが、細菌性髄膜炎(脳を包む髄膜炎の炎症で、四肢麻痺・命を落とすことがある)や、急性喉頭蓋炎(喉の入り口の炎症で、窒息死する恐れがある)などの重篤な疾患を引き起こす恐れがあります。

ワクチンがない時代、日本では年間約600人が細菌性髄膜炎になっていましたが、日本小児科学会によると、定期接種となってから重症のヒブ感染症は1例もないと報告されています*1。初回接種3回を細菌性髄膜炎が起こりやすい生後6か月までに受けておきましょう。

*1(参考)ヒブワクチン|日本小児科学会

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_B-01hibu_20240401.pdf

【予防するVPD】ヒブ感染症(モフィルス・インフルエンザ菌b型感染症)

【接種を始める時期】生後2か月~6か月まで

【接種回数と接種間隔】計4回(3回+追加1回)

- 初回免疫:3回(27日以上の間隔で3回)

- 追加免疫:1回(3回目から7か月~13か月後……1歳過ぎたら早めに)

> ※初回接種の開始が遅れた場合には、接種回数が変更になります。

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

インフルエンザワクチン<自費>

インフルエンザを予防するワクチンです。 インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスA型・B型は細かい変異を繰り返しているため、毎年冬~春に流行します。さらに、感染力が強いので、インフルエンザに感染すると、学校保健安全法によって、発症から5日でかつ解熱から2日・3日(幼児)の出席停止が必要です。

一般的な風邪とは異なり、急な高熱・頭痛・関節痛などの全身症状がみられ、特に乳幼児や高齢者では気管支炎・肺炎・脳炎・脳症など重症化しやすい病気です。現在、インフルエンザ治療薬が発売されているので症状の軽減は期待できますが、治療薬ではインフルエンザの発症ならびに脳炎の発症まで防ぐことはできません。

こうした理由から、インフルエンザの予防には流行期前の予防接種が有効です。毎年、その年に流行しそうな型に合わせてワクチンは作られているので、予防接種は原則毎年受けましょう。なお、生後6か月~13歳未満は2回・13歳以上は1回(2回も可)の接種です。

ただし、強い卵アレルギーをお持ちの場合には、ごく稀にショックやじんましん・呼吸困難などのアレルギー症状が現れることがありますので、かかりつけ医にご相談ください。

また、近年、お子さんの異常行動(突然走り出すなど)が問題となっていますが、厚生労働省のこれまでの調査では「インフルエンザの薬の服用有無・種類に関わらず、異常行動が現れることがある」と報告されています*5。

*5(参考)インフルエンザQ&A|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html

【予防するVPD】インフルエンザ

【接種を始める時期】生後6か月~

【接種回数と接種間隔】1~2回(毎年秋~冬)

- 生後6が月~13歳未満:2回(2~4週間の間隔 ※できれば4週間)

- 13歳以上:通常1回(2回も可能)

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

A型肝炎ワクチン<自費>

60歳以下のほとんどの方が免疫を持っていない「A型肝炎」を予防するトラベラーズワクチンです。

A型肝炎は汚染された食べ物からの感染が多いので、衛生環境の良い日本では、感染リスクはあまり高くありません。しかし、アジア・アフリカ・中南米など発展途上国では常に流行しており、欧米豪州で流行することもあります。海外渡航の際には、お子さんにもワクチン接種が強く勧められます。なお、A型肝炎ワクチンはアメリカでは生後1歳から定期接種化されています。現在日本では国産ワクチン(3回接種)と輸入ワクチン(2回接種)があります。

【予防するVPD】A型肝炎

【接種を始める時期】1歳以上

【接種回数と接種間隔】計3回(初回2回+追加1回) ※国産ワクチンの場合

- 初回免疫:2回(2~4週間の間隔で2回)

- 追加免疫:1回(初回接種から6か月後)

※3回目の接種は、一時帰国の際に打つと良いでしょう。現地での接種を想定していても、ワクチンが異なるため、接種できない可能性があります。

【ワクチンの種類・接種方法】不活化ワクチン・皮下投与

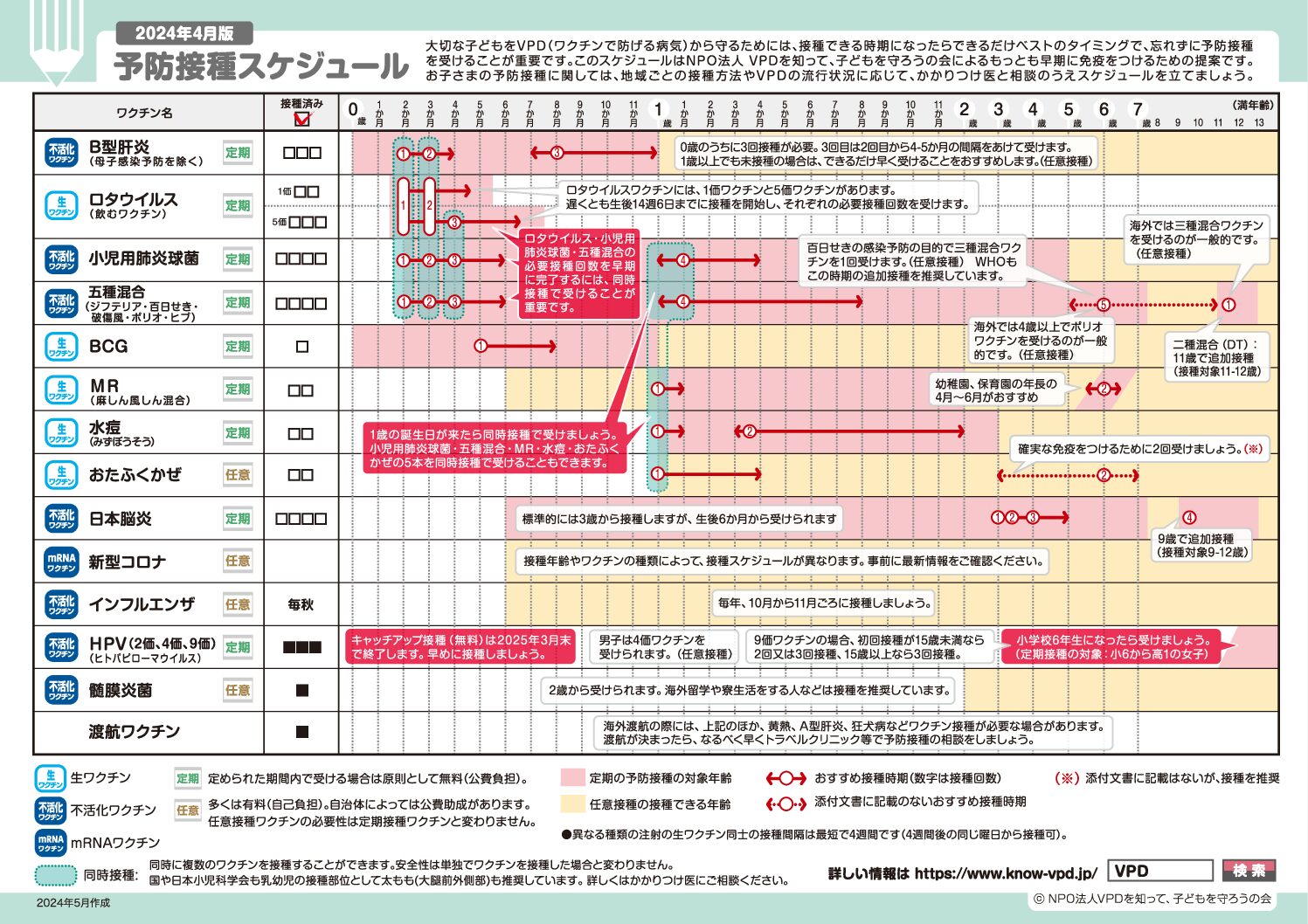

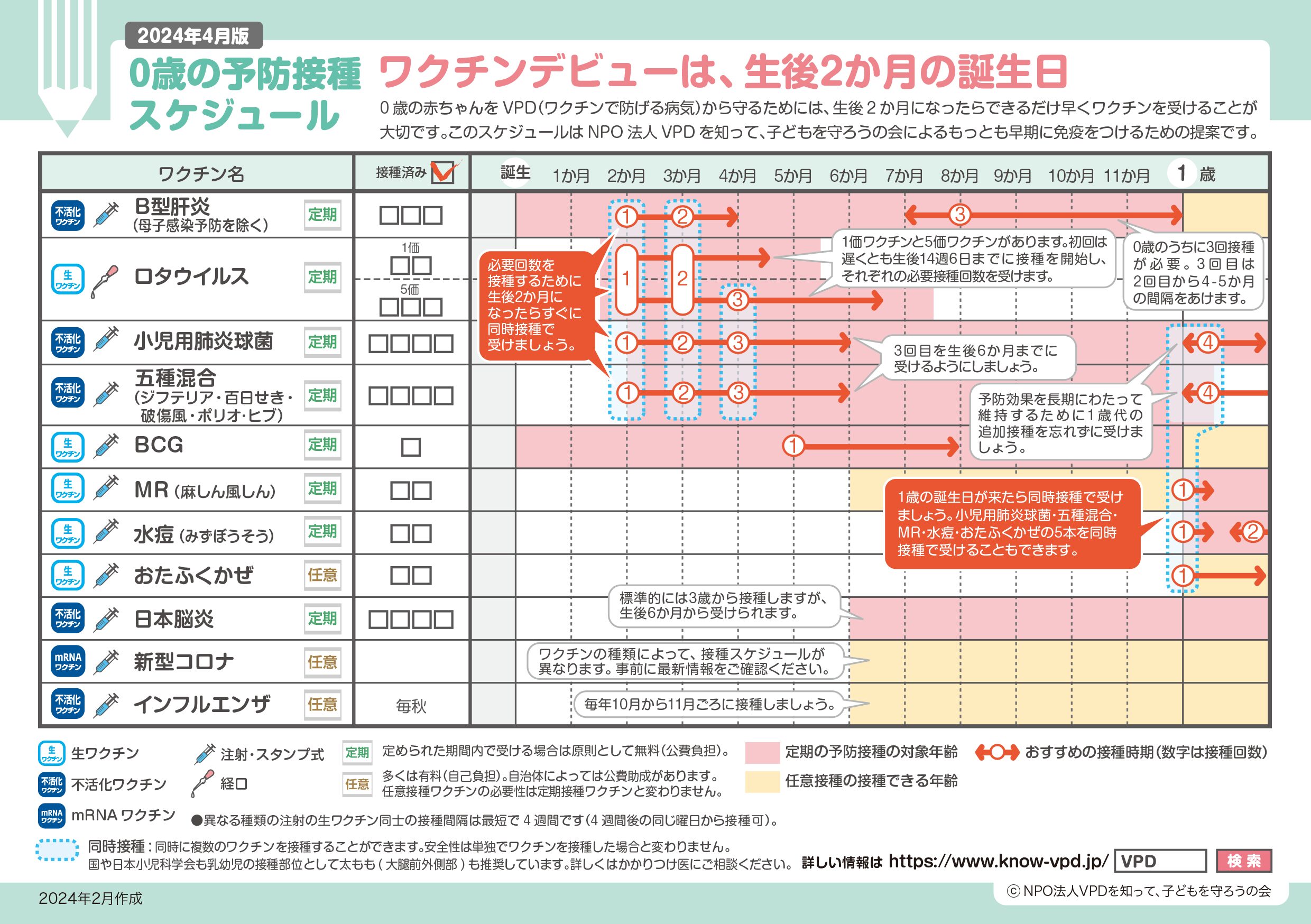

予防接種おすすめスケジュール

免疫の発達が未熟な乳児期は、感染症への抵抗力が少なく、ひとたび感染すると重症化したり命に関わったりするケースもあります。

そのため、感染しやすい時期より前に、予防接種で十分な免疫を付けておくことがとても重要です。

赤ちゃんの予防接種スタートは、生後2か月のお誕生日から始めましょう。

(画像引用)子どもの予防接種おすすめスケジュール一覧|NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会

https://www.know-vpd.jp/dl/schedule_age7.pdf

ワクチンの同時接種

上記のおすすめスケジュール一覧を見て、「えっ!こんなにたくさん?」とびっくりされた方も多いかもしれません。そうなのです。乳幼児期に打っておきたい予防接種がたくさんあります。

特に1歳までの接種回数は、なんと15回にもなります。月齢に合わせ、ワクチンの種類や接種間隔を考えて複数回接種となると、個別の接種では圧倒的に忙しくなります。さらに、赤ちゃんの体調などを考慮すると、予定通り進めていくことは難しいのが現状です。

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_A-03doujiseshu_202312.pdf

【年齢別】予防接種おすすめスケジュール

予防接種の年齢別おすすめスケジュールです。

2024年4月から四種混合(DPT-IPV)とヒブワクチンを混合した五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)が導入されました。2024年2月以降に生まれた赤ちゃんは原則として五種混合ワクチンを接種します。

2024年3月までに四種混合ワクチンを接種していたら、残りの必要回数も原則として四種混合ワクチンを接種しますが、五種混合ワクチンに変更しても間違い接種ではありません。

※毎年接種が推奨されるインフルエンザ予防接種を除きます。

0歳

生後2か月

- 五種混合①

- 肺炎球菌①

- B型肝炎①

- ロタウイルス①

▽ 27日以上あける

生後3か月

- 五種混合②

- 肺炎球菌②

- B型肝炎②

- ロタウイルス②

▽ 27日以上あける

生後4か月

- 五種混合③

- 肺炎球菌③

生後5か月

- BCG

▽ B型肝炎②から4~5が月後

生後6か月

- B型肝炎③

1歳

- 五種混合追加

- 肺炎球菌追加

- MR①

- 水痘①

- おたふく①(任意)

1歳6か月

・水痘②

3歳

- 日本脳炎①

▽ 2週間後 - 日本脳炎②

4歳

・日本脳炎追加

就学前(5歳~6歳)

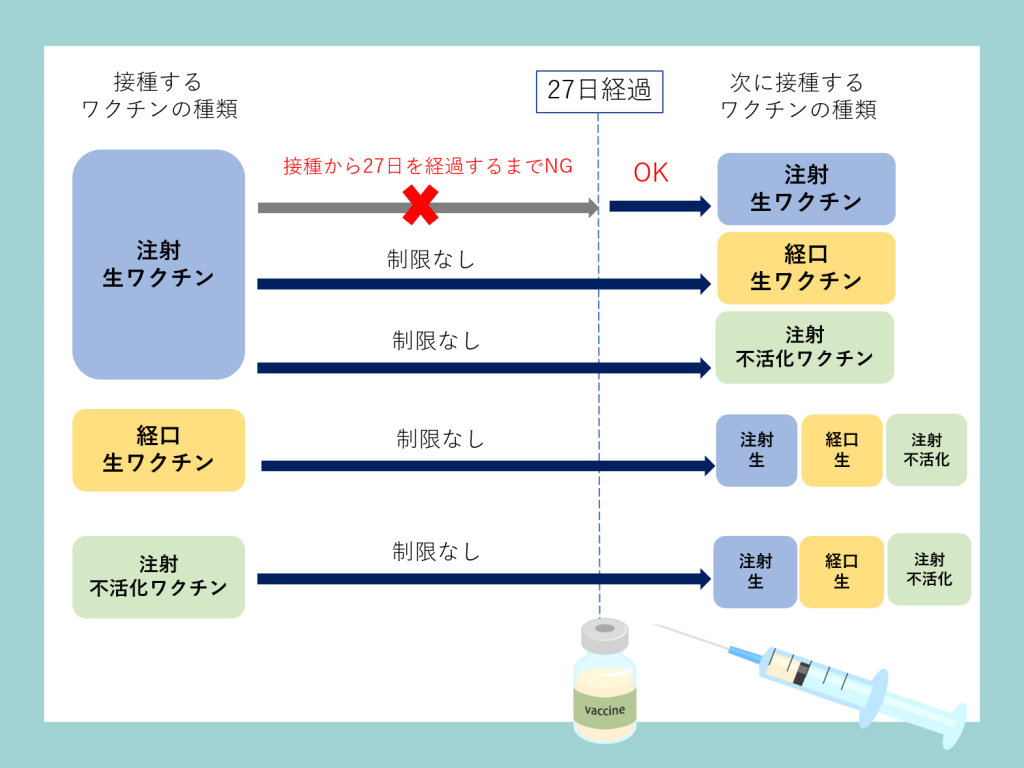

異なるワクチンの接種間隔ルール

- MR②

- おたふく②

- ※三種混合(任意)不活化ポリオ(任意)

2020年10月に異なるワクチンの接種間隔についての規定が変更されました。

注射生ワクチンから注射生ワクチン以外ケースでは、接種間隔の制限がなくなりました。

当院では、医師の診察により「同時接種」が認められるケースに対して実施します。

なお、これまで通り、注射生ワクチンから注射生ワクチンへは27日以上空ける必要があります。

また、同じ種類のワクチンを複数回接種する必要があるときは、ワクチンごとに決められた接種間隔があります。

(参考)ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html

注射生ワクチン

MRワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など

- 注射生ワクチン⇒注射生ワクチンでは、接種後27日あけないといけません。

- 注射生ワクチン⇒経口生ワクチン・注射不活化ワクチンには、接種間隔の制限はありません。

経口生ワクチン

ロタウイルスワクチンなど

- 経口生ワクチン⇒注射生ワクチン・注射不活化ワクチンには、接種間隔の制限はありません。

注射不活化ワクチン

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・四種混合ワクチン・日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチンなど

- 注射不活化ワクチン⇒注射生ワクチン・経口生ワクチン

(図)異なるワクチンの接種間隔ルール

当院での予防接種の流れ

① 予防接種のご予約

当院の予防接種は全て事前予約制とさせていただいております。

接種希望日の1か月前~2日前までに、インターネットでご予約ください。

【当日の持ち物】(必須)

・母子手帳

・区が発行した予診票*6

*6(参考)区が発行した予診票:大田区では生後2か月になる前々日までに届くよう発送調整をしています。届いていない・紛失した・転入されたなどでお持ちでない場合には、すみやかに区役所までお問い合わせください。

お忘れになると、予防接種を受けられませんので、ご注意ください。

また、予診票は事前に記入できる部分は、記入しておくことをおすすめします。

② 受付

検温および手指の消毒をお願いします。

当院では、予防接種・健診室を別に設けています。そちらでお待ちいただきます。

なお、発熱部屋は入口から動線を全く分けているので接触をすることがないです

③ 診察および予防接種の実施

医師が診察して、予防接種が可能かどうかを判断します。

また、予防接種をした15分後に副反応のチェックを行います。接種後は院内でしばらくお待ちください。

④ お会計

定期接種については、対象期間内であれば公費(自己負担金なし)にて接種可能です。

任意接種につきましては、ご精算が必要です。

副反応のチェックとご精算がお済になられましたら、ご帰宅となります。

なお、次のワクチンは生ワクチン→生ワクチンでは27日以上空ける必要がありますが、それ以外のケースでは特に間隔の制限なく接種することが可能です。

予防接種の注意点

予防接種を受けられない人

- 明らかに発熱している

発熱は通常37.5℃以上のことを指します。直前の運動や気候により、一時的に体温が上昇して超える場合があります。そうしたケースでは、しばらく安静にして、再度測ります。 - 重篤な急性疾患にかかっている・急性の病気で薬を飲んでいる

接種することで急性疾患の変化などが分かりにくくなるため、原則的にその日の接種は受けられません。 - 接種しようとしている予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー*7を起こしたことがある

*7アナフィラキシー:接種後に起こる重たいアレルギー反応のこと。急に腫れる・じんましんが出る・汗が噴き出る・息苦しいなどの全身症状がみられます。 - BCG接種では、外傷などケロイドがある

その他、医師が「当日の接種は不適当と判断した場合には、予防接種を受けることができません。

予防接種を受ける前の注意点

- 接種当日、咳・鼻水・発熱などの症状がみられる場合は、事前に当院までご連絡ください。

予防接種は、原則体調が万全であるときに接種しましょう。当日の体調によっては、接種を見合わせていただく可能性がございます。

ただし、咳・鼻水だけの場合は、必ずしも延期する必要はありませんので、ご相談ください。 - 接種30分前までに、飲食をお済ませください。

直前に飲食をしていると、接種で泣いた際に嘔吐してしまう可能性があります。 - 感染症予防の観点から、保護者の付き添いは接種するお子さん1名につき、お一人までとさせていただきます。

時間に余裕をもって、ご来院ください。 - 原則的に体温が37.5℃以上の場合には、接種することができません。

ただし、気温・直前の運動などによって一時的に体温が上昇して、37.5℃以上となるケースもよくみられます。その際には、しばらく経ってから再度計測させていただきます。

予防接種を受けた後の注意点

- 接種後30分は、接種した医師と連絡が取れるようにする

予防接種による重大な副反応(アレルギー反応など)は、接種後すぐに現れることが多いです。この間、特に体調に変化がみられなければ、その後の急激な副反応の心配は基本的にありません。接種後1時間経てば、普段と同じような生活をしていただいて構いません。 - 接種当日の入浴は、原則OK

接種後1~2時間以上経って、体調に変化がみられない場合には、接種当日に入浴しても問題ありません。ただし、「銭湯などの共同風呂に入る」「注射部位をゴシゴシこする」などは避けてください。 - 注射部位は強く揉まない

接種部位の赤み・腫れ・硬くなるなどの副反応は「揉む・揉まない」に関係なく起こります。

注射部位を強く揉むと、皮下出血の危険があり、破れた血管からワクチンが急速に広がって、腫れ・しこり・アナフィラキシーショックを起こす可能性があります。

任意接種の費用

| 5種混合(ゴービック/クイントバック) | 22,000円 |

| ロタウイルスワクチン2回接種タイプ(ロタリックス) | 14,300円 |

| B型肝炎ワクチン | 5,500円 |

| 水痘(水ぼうそう)ワクチン | 8,800円 |

| おたふく風邪ワクチン | 6,600円 |

| 子宮頸がんワクチン(2価)サーバリックス | 17,600円 |

| 子宮頸がんワクチン(4価)ガーダシル | 17,600円 |

| 子宮頸がんワクチン(9価) シルガード | 33,000円 |

| インフルエンザ | |

| 生後6か月~13歳未満(大田区在住) | 2,500円/回・2回接種 |

| 13歳以上(大田区在住) | 2,500円 |

| 高校生以上(大田区在住) | 3,500円 |

| 大田区外の方 | 3,500円 |

| 3種混合 | 5,500円 |

| 不活化ポリオ | 9,900円 |

よくあるご質問Q&A

Q初めてのワクチンは何が打てますか?追加で打てるものはありますか?

A予防接種スケジュールをご参照ください

https://www.know-vpd.jp/dl/schedule_age0.pdf

Q予約しているものに追加して打てるものはありますか?

A予防接種スケジュールをご参照ください。https://www.know-vpd.jp/

Q風邪症状があるけどワクチンは打てますか?

A風邪症状があってもお熱が37.5℃以下であれば、接種可能ですが不安があるようでしたら接種前の診察でご相談後の判断でキャンセルも可能です。尚熱があった場合は熱が下がってから1週間後からの接種とさせていただいております。

Q予防接種の前に感染症にかかりました。いつから予防接種を受けられますか?

A予防接種ガイドラインによると、「麻しん(はしか)・風しん・水痘・おたふく風邪などに罹患した場合は、全身状態の改善を待って接種する。」と記述されています。

当院はガイドラインに則り、疾病罹患後の予防接種については次のように対応しております。ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。

- 麻しん……治癒後4週間

- 風しん・水痘・おたふく風邪・溶連菌など……治癒後2週間

- ウイルス性疾患(突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑など)……治癒後1週間

- 原因不明の発熱……解熱日から1週間後

Q卵アレルギーですが、予防接種は受けられますか?

A日本で認可されているワクチンであれば、通常、予防接種を受けて問題ありません。

現在、鶏卵と関連があるワクチンには3種類あります。

- MRワクチン・おたふく風邪ワクチン

ニワトリの胚細胞が使用されており、一般的な卵アレルギー反応が起こる「鶏卵タンパク質」は含まれていません。 - インフルエンザワクチン

製造過程で有精卵が使われています。しかし、日本製ワクチンに含まれる鶏卵タンパク質はごくわずかであり、接種することで重篤な反応が生じる可能性は極めて低いとされているため、接種は可能と考えられています。ただし、接種後に局所的な反応が起こるケースはあります。

(参考)食物アレルギーの診療の手引き2023 P.24|食物アレルギー研究会

https://www.foodallergy.jp/wp-content/uploads/2024/04/FAmanual2023.pdf

Q同時接種について、ワクチンの組み合わせNGや本数の制限はありますか?

A同時接種について、ワクチンの組み合わせや本数の制限はありません。

ワクチンの種類を問わず、接種対象年齢になっていれば、同時接種可能です。

定期接種ワクチン・任意接種ワクチンについても同様に問いません。

また、本数は、接種年齢になっていれば制限なく接種可能です。

ちなみに、欧米では生後2か月で6本、アメリカでは1歳でインフルエンザワクチンも含めて最大9種類のワクチンの同時接種が行われています。

Q個別接種と比べて、同時接種で副反応が出やすくなるなどデメリットはありますか?

A同時接種により、副反応が出やすくなる・特別な副反応が現れるなどはありません。

また、同時接種は1回の受診で注射の本数が物理的に増えるので、「かわいそう」「つらい」と感じられる方はいらっしゃるかもしれません。 しかし、個別に接種した場合でも、受ける注射の回数はトータルで同じです。さらに、1本だけの接種と何本か同時接種した場合でのお子さんの泣き方には大差はありませんので、心配ありません。

まとめ

赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいたときから、へその緒を通じて様々な病気に対する「免疫」を貰っていますが、生後6か月頃になると、お母さんからの免疫はほとんどなくなります。

その後、感染することでその病原体の免疫が得られて成長していきますが、赤ちゃん・小さなお子さんでは免疫が未発達なので、感染すると重症化しやすく、後遺症や命の危険に晒される可能性があります。 だからこそ、子どもの感染症では、まずかからないように「予防」することが重要なのです。

こうした感染症予防を効果的に行うためには、「ワクチンによる予防接種」がおすすめです。

ワクチンには発症予防や重症化リスクの軽減が期待できます。

当院では、お子さんに合わせて予防接種のスケジュールを親御さんと一緒に組んでいきます。

ワクチンはインターネットにて、いつでもご予約いただけます。

また、「予定通り接種スケジュールが進まない」なんてことは、よく起こりますのでお気軽にご相談ください。ワクチンで防げる病気(VPD)の感染から、大事な子どもたちの健康と命を守るために予防接種を受けましょう。