診療案内

course

喘息(ぜんそく)は、「気管支喘息(きかんしぜんそく)」とも呼ばれ、空気の通り道(気道)が狭くなることによって、呼吸時にヒューヒュー・ゼーゼーするような音(喘鳴:ぜんめい)がして、激しく咳き込み呼吸が苦しくなる状態(発作)を繰り返します。

喘息の原因は一つではなく、体質などの「個体因子」と生活環境などの「環境因子」が複雑に絡み合うことで発症すると考えられています。

しかし、大人の喘息とは異なり、子どもの喘息(小児喘息)の約90%はアレルギーに起因して発症しているため、適切な治療やアレルゲン対策を行うことにより、大人になるまでに喘息が治ることが多いと報告されています*1。

*1(参考)気管支喘息 第3章(P.3)|厚労省

当院では、日本小児アレルギー学会による「小児喘息治療ガイドライン」に則って、治療を行っております。

喘息治療の最終目標は寛解すること(薬なし・症状なしの状態)ですが、まずは「症状が起こらないようにするための毎日の治療」がとても大切です。そして、発作が出たときには、「すみやかに気管支を広げるための治療」を行って、喘息をコントロールしていきます。

なお、3歳以下の乳幼児期のお子さんは、喘息以外の原因(ウイルス感染や風邪による気管支炎など)でもゼーゼーすることがあるため、1度ですぐに「喘息」と診断できません。

当院では、お子さんの症状と経過をしっかり診察した上で治療に繋げています。

お子さんの咳で心配な点がある方、「これって、喘息?」とご不安な方、一度ご相談ください。

喘息とは?

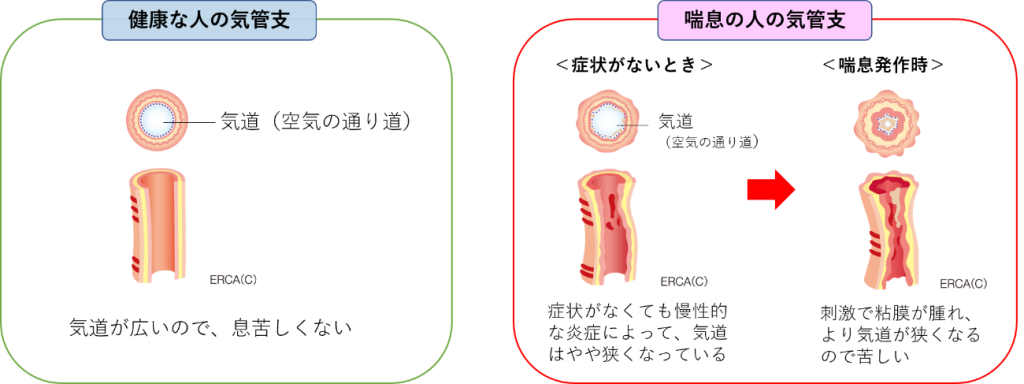

喘息発作の元凶は、慢性的な気管支の炎症です。気管支の炎症が治まれば、刺激にも反応しにくくなり、発作は起きにくくなります。一方で発作を繰り返していると、気管支の炎症が治りにくくなるので、呼吸機能の低下に繋がります。

喘息のメカニズム

喘息患者さんの気管支は、様々な原因によって慢性的に炎症しています。

喘息症状が出ていないときも、気道(空気の通り道)が敏感状態になっているため、粘膜のむくみや損傷などによって気道が狭くなっています。

こうした状態の中で少しでも刺激が加わると、気道が過敏に反応してしまい、咳・痰が出るようになります。気道への刺激が重なると、より気道は狭くなってしまい、さらに息苦しくなって激しく咳き込む、呼吸するときにゼーゼー音(喘鳴)のする「喘息発作」を起こすようになります。

(図)健康な人と喘息の人との気管支の違い

出典:環境再生保全機構ERCA (エルカ)「気管支の状態」

喘息の原因とタイプ

喘息は、個人に起因する「個体因子」と日常生活に起因する「環境因子」が複雑に絡み合って発症していると考えられています。

- 個体因子

遺伝・アレルギー・気道過敏・性差・出生時体重・肥満など - 環境因子

喫煙・大気汚染・感染症など

上記のような危険因子のうち、喘息は特に「アレルギー」と密接な関りがあると知られています。

喘息は、アレルギーが原因となって引き起こされる「アトピー型喘息」とアレルギー以外が原因となる「非アトピー型喘息」の2つのタイプ(病型)に分けられます。

アトピー型喘息

小児喘息の約90%は「アトピー型喘息」です。

私たちの体は、外からアレルゲン(菌やウイルスなど)などの異物が入ってくると、体を守るために「免疫」が働きます。 しかし、ときに免疫システムが異常反応(アレルギー反応)してしまうことがあり、体の様々な部分で炎症を起こします。

こうしたアレルギー反応が気道で起こっているのが、「喘息」です。

アトピー型喘息の発作を誘発する刺激(=アレルゲン)には、次のようなものがあります。

- ペット(特に猫)

- 花粉(スギなど)

- ダニ・ハウスダスト

- カビ

- 昆虫(ガ・ゴキブリなど)

(図)アトピー型喘息の発作を引き起こす主なアレルゲン

非アトピー型喘息

アレルギーが原因ではない喘息のことです。大人の喘息(成人喘息)の約40%は原因不明の非アトピー型喘息です。

非アトピー型喘息の発症要因となる危険因子は、次の通りです。

- 風邪、インフルエンザなどのウイルス感染

- 天気や気候の変化

- 過労やストレス

- 肥満

- 激しい運動

- たばこの煙

- 大気汚染

- 食品添加物

- 薬

小児喘息とは?

小児喘息患者さんの60%が3歳まで、90%が6歳までに発症しています。しかし、大人の喘息と比べて、小児喘息は適切な治療や対策などを行うことにより、思春期頃までに約60~70%は治ります。

ただし、そのまま成人喘息に移行する、もしくは小児喘息が治った後ストレス等をきっかけに喘息が再発することも30%程度あるので、経過に注意が必要です。

小児喘息になりやすいお子さん

- 男の子

※女の子より1.5倍多い - アレルギー体質

※アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・食物アレルギーなど他のアレルギー性疾患を合併することも多い - 生まれつき気管支が敏感

- 低体重出生

- 肥満

- 遺伝(喘息を持っている家族がいる)

※発症には環境因子の影響を大きく受けるので、両親に喘息があっても必ず発症するわけではない

小児喘息の症状

喘息といっても、実は様々な症状がみられます。

次のような症状が続いている場合には、一度医療機関を受診することをおすすめします。

- 息苦しい・咳き込む

- 呼吸するときに、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」など音が出る(=喘鳴)

- 夜や早朝に息苦しさ・咳の症状が出る

- 寝ていると、喘息症状で目が覚めることがある

- 運動をすると、咳が出たり息苦しくなったりする

喘息の検査・診断

喘息が疑われる場合、詳しい問診はもちろん、喘息のような症状がみられる別の疾患ではないことを調べるため、必要に応じた様々な検査を行ってから総合的に診断します。

- 問診

症状の経過・家族のアレルギー・生活環境などを詳しくお伺いします。 - 血液検査・皮膚検査

アレルギー体質やアレルゲンについて調べます。 - 胸部X線検査(レントゲン検査)

胸や気管支の構造に異常がないか調べます。 - 呼吸機能検査・気道可逆性テスト

力いっぱい息を吸い込んで一気に吐き出す検査で、気道が狭くなっているかを調べます。 - 呼気NO検査

呼気中のNO(一酸化窒素)の濃度を測定して、気道に起きている炎症の程度を調べます。

小児喘息の治療

喘息は気管支の炎症を治さない限り、いつまでも発作が現れます。また、気管支の炎症が長引くと、気管支自体が硬くなって治療が難しくなる状態「リモデリング」に陥ってしまうので、症状がみられたら早めに治療や対策を始めることがポイントです。

治療の目標

- 喘息症状がない=発作がない状態(適切にコントロールできている状態)を維持すること

- 日常生活を普通に送れること

- 呼吸機能が正常なこと

これらの目標を達成するために、「薬物治療」「悪化因子への対策」「体力づくり」の3方面からアプローチします。

薬物治療

薬物治療では、「喘息を起こさないようにするための治療(長期的管理)」と「症状が出たときにすぐに気管支を広げる治療(発作時治療)」の両面から気道の炎症を抑えます。

お薬の選択は、年齢と喘息発作の程度・頻度など重症度から判断します。

喘息を起こさないようにするための治療(長期的管理)

喘息症状がないときも続けて行うことで、発作を予防します。効果実感に少し時間がかかりますが、根気よく続けましょう。発作回数の減少がみられたら、年齢を考慮して治療ステップ(薬の種類や回数)を下げていきます。

- 吸入ステロイド薬(吸入薬)

霧状に出てくる薬を口から吸いこんで使用することで直接肺に届くので、全身の副作用がほとんどありません。ただし、身長の伸びにわずかに影響を与える可能性があります。また、口の中に薬が残ると、喉に違和感が現れたりカビが生えたりすることがあるので、吸入後にうがいが必要です。※うがいができない年齢では、吸入後に水を飲みます。 - ロイコトリエン受容体拮抗薬(内服薬)

気管支の炎症抑制のほか、気管支拡張作用があります。長期的に服用しても副作用の心配が少ない特徴を持ちます。軽症ではこのお薬だけで治療することがありますが、基本的に吸入ステロイドと併用します。

気管支を広げる治療(発作時治療)

狭くなった気管支を一時的に広げる作用を持つお薬を使います。このお薬では、気管支の炎症を抑える効果はないので、この薬だけの使用では喘息は治りません。

- β2刺激薬

交感神経を刺激して気管支を広げます。吸入薬・内服薬があります。主に中等症以上で使用します。 - テオフィリン徐放製剤

気管支を広げる効果と軽く気管支の炎症を抑える効果があります。ゆっくり吸収され、長く効果が持続するようにできているお薬です。

悪化因子への対策

炎症がある気道は、非常に敏感になっています。少しの刺激でも、喘息発作が起こる可能性があります。お薬で抑えるだけでなく、日常生活の中に潜む悪化因子をできるだけ排除するような心がけも大切です。

- タバコ・花火・キャンプファイヤーの煙

タバコの煙には治療薬の効果を弱める働きがあると分かっています。 受動喫煙はもちろん、目の前で吸わないようにしていても吸っていないご家族から煙の成分が検出されます。 花火やキャンプファイヤーはできるだけ風上にいる、口元をタオルで覆うなど煙を吸わないようにする工夫をしましょう。 - アレルゲン対策(ダニ・ハウスダスト・ペットの毛など)

ダニやハウスダストは多くの喘息患者さんのアレルゲンです。ダニ対策には、「掃除機がけ」「布団管理」が重要です。 小まめに換気をして、湿度を下げてダニが繁殖しないようにしましょう。 また、毛のあるペットの飼育はおすすめできませんが、既に飼育している場合には定期的にペットを洗う、屋外で飼育するなど、アレルゲンへの接触をなくす取り組みが必要となります。 - 鼻炎などの鼻症状の治療

鼻炎や副鼻腔炎があると、喘息が治りにくくなるので、同時に治療しましょう。 - 風邪、ウイルス感染症

小さなお子さんなどの喘息発症のきっかけになりやすいです。 - 季節の変わり目、台風

特に気温が急激に変化するとき、冬場の乾燥しているときなどは発作がでやすいので要注意です。

体力づくり

適度な運動をすると、心肺機能が高められ、基礎体力がアップします。さらに、バランスのとれた食事、十分な睡眠など規則正しい生活を送ることで、発作が起きにくい体となります。

よくあるご質問

受診する際、どんなことを確認しておくと良いですか?

現在の症状についてよく観察しておくと、診断に役立ちます。

- ゼーゼーする症状は、どんな感じか?

例)どんな時?どんな音?吸うとき/吐くとき? - 咳の強さの程度は、どのくらいか?

例)眠れない程/しゃべれない/息苦しいなど - 咳やゼーゼー以外の症状はあるか?

例)発熱/鼻水/嘔吐など - いつ頃からするのか?

例)1歳半頃から/1か月前からなど - 頻度はどのくらいか?

例)月に1回/年に数回など - (治療したことがある方)治療内容や効果はどうか?

例)吸入して改善した/飲み薬を飲んだなど

また、すでに喘息を治療されている方は、日頃から喘息の症状、日常生活の状況、薬の使用状況、天気、ピークフロー値*2などを記録する「喘息日記」を付けておくと、状態の良し悪しを把握できるのでおすすめです。

*2ピークフロー値:呼吸機能の状態を示す値。自宅で息を吹きかけて呼吸機能を検査するピークフローメーターによって計測する。薬でコントロールできているのか?などが分かる

急いで受診した方が良い喘息症状は、どんな状態ですか?

次のような様子が一つでも見られたら、発作の時の薬(気管支拡張薬)の吸入をして、すみやかに救急外来を受診してください。

- 赤ちゃんが見せる息苦しいサイン

母乳やミルクを飲まない、咳き込んで眠れない、顔色が悪い、興奮して泣き叫ぶ、咳き込んで嘔吐する、呼吸が荒い、強くヒューヒュー・ゼーゼーしている、肋骨の間がはっきりと凹む、胸の動きがいつもと違う - 強い喘息発作のサイン

遊べない・離さない・歩けない、食べられない、眠れない、顔色が悪い、ボーっとしている・興奮している、強くゼーゼーしている、肋骨の間がはっきりと凹む、脈が速い

喘息の発症予防・悪化予防のためのお部屋作りのポイントは?

- じゅうたんやマット・布製ソファーは使用しない

- 定期的な換気で、部屋の湿度を下げる

- 家具を減らして、掃除機がけがしやすい部屋にする

- エアコンのフィルターは小まめに交換して、掃除する

- カーテンは薄手で洗濯しやすいものを使用する

- ぬいぐるみは少なめにする ※置かない方が望ましいが、置くなら小まめに洗濯する

- 毛のあるペットは室内で飼わない

喘息にかかったら、運動はしないほうがいいですか?

体を動かして遊ぶことは、子どもの健やかな発育に必要不可欠です。

喘息があるからと、運動を制限する必要はなく、喘息をしっかりコントロールして、運動しても発作を起こさないように努めることが大切です。フィギュアスケートの羽生結弦選手なども喘息のコントロールをして、競技を続けています。

もし運動することで喘息症状が現れる「運動誘発喘息」であれば、日頃のコントロールが不十分な可能性があるので、治療の見直しが必要となります。医師に相談しましょう。

まとめ

「喘息は治らない」と諦めないでください。子どもの喘息は早い時期に適切な治療とアレルギー対策などの悪化要因の回避を行うことにより、大人になるまでに治癒できる可能性があります。症状が出ていないときも、コツコツ治療を続けて喘息をコントロールしていくことが、将来につながります。当院では、患者さんとそのご家族に寄り添いながら、正しい診断に基づいた治療をご提供していきます。治療には根気が必要となりますが、一緒に頑張りましょう。