診療案内

course

アトピー性皮膚炎とは、かゆみを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりをくり返す病気です。

未だはっきりした原因は分かっていませんが、アトピー素因(体質)を持っていたり、皮膚バリア機能が弱かったりすると発症しやすくなります。

赤ちゃんから小中学生までの発症が多く、お子さんのアトピー性皮膚炎の有病率(病気を持っている人の割合)は10%程度です。一方でアトピー症状は、成長に伴って良くなっていく傾向がありますが、状態のコントロールが悪いと、大人まで持ち越してしまいます。

「かゆいから」と、かき壊してしまうことにより皮膚の炎症を悪化させ、かゆみが増すという悪循環を生み、さらに「かゆさで眠れない」「見た目が気になる」など日常生活にも影響を及ぼすケースがあります。

また、アトピー性皮膚炎をお持ちの子さんでは、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎など他のアレルギー疾患の発症リスクが高いとされています。

そのため、早期に適切な診断と治療を開始して、症状を落ち着かせ重症化を防ぐことが大切です。

当院では、お子さんのアトピー性皮膚炎に対する診察・治療を行っています。

お子さんの皮膚に「かゆみ」「乾燥」などの症状が現れたら、早めに当院までご相談ください。

子どものアトピー性皮膚炎の原因

アトピー性皮膚炎の原因は、今のところはっきり解明されていません。

しかし、これまでの研究から、アトピー性皮膚炎の原因として、以下のような「体質的な要因」「環境的要因」が複雑に絡み合って、発症していると考えられます。

体質的要因(アトピー素因)

アレルギー反応に深くかかわる抗体(IgE抗体) を持っていると発症しやすいことが分かっています。また、本人だけでなくご家族も喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などアレルギー性の病気を持っている傾向が多いとされます。両親がアトピー性皮膚炎の場合は75%、両親のどちらかがアトピー性皮膚炎の場合は56%の確率で子どもが発症する可能性があるという調査報告もあります。

ただし、アトピー性皮膚炎の診断にアレルギーの存在は必須ではありません。

環境的要因

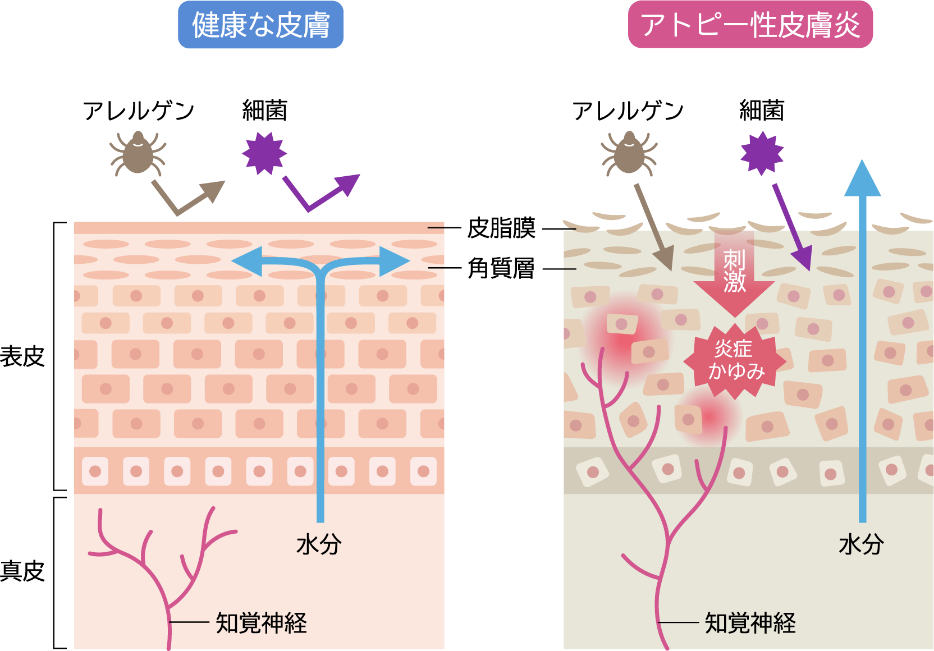

皮膚のバリア機能の低下

- 皮膚が乾燥しバリア機能が低下していると、外からの刺激が皮膚に入りやすくなります。

<外部からの刺激例>

黄色ブドウ球菌、環境アレルゲン(ダニ、ほこり、カビ)、汗、ペットの毛、フケ、疲れ、食事バランスなど - 異物が皮膚の中まで入ってくると、炎症して「かゆみ」を引き起こします。

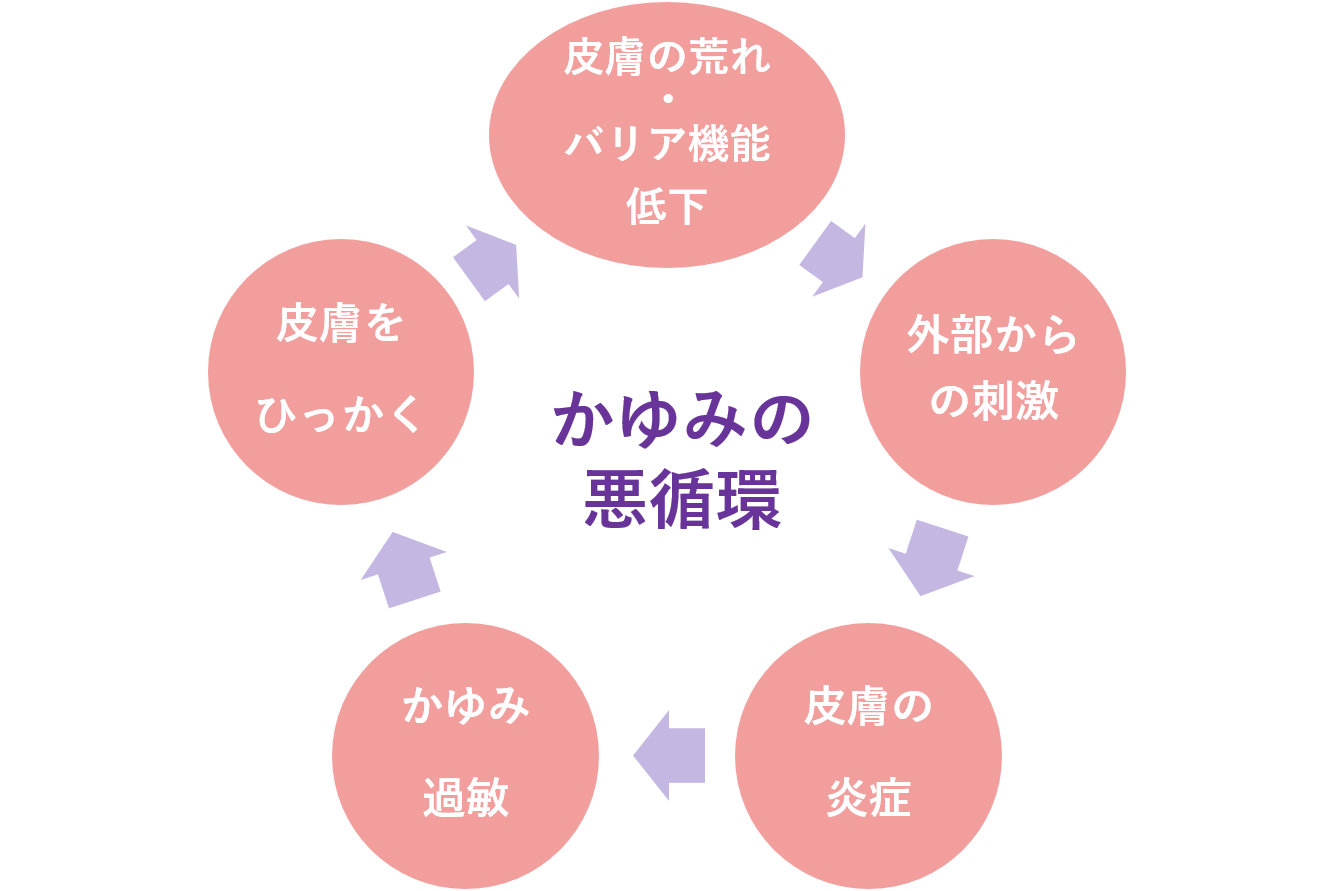

「かゆみ過敏」と「ひっかき傷」の悪循環

- かゆいからと皮膚をかくと、皮膚が傷つきます。

- 皮膚が傷つくと、皮膚のバリア機能が低下して、より皮膚が炎症するため、かゆみが強くなる「悪循環(イッチ・スクラッチ・サイクル)」に陥ります。

- 次第に、健康な皮膚では「かゆみ」を起こさないような刺激*1にも「かゆみ」を感じてしまう「かゆみ過敏症」を引き起こします。

*1ささいな刺激:自分の髪の毛、洋服のタグ、ニット衣類、熱刺激、摩擦など

子どものアトピー性皮膚炎の特徴

お子さんのアトピー性皮膚炎では、成長と共に症状が改善していくことが多い一方で、大人まで症状が続いたり悪化したりするケースも少なくありません。

早めの段階から適切な治療をして、症状をコントロールすることが大切です。

小児アトピー性皮膚炎になりやすい年齢

お子さんの皮膚は柔らかく繊細であり、バリア機能も未熟です。

そのため、アトピー性皮膚炎を発症する方の大半は5歳頃までに発症し、そのうちの多くは1歳頃までに発症しています。

全国規模の有病率調査をみると、全国平均として4か月児12.8%、1歳6か月児9.8%、3歳児13.2%、小学1年生11.8%、小学6年生10.6%、大学生8.2%と報告されています*2。

*2参考)厚生労働科学研究による保健所・小学校健診での有病率調査(2000年~2002年)|アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021(P.6)

子どものアトピー性皮膚炎の症状

アトピー性皮膚炎の症状は、「強いかゆみ」を伴った「身体の左右対称の湿疹」が繰り返し現れます。これは子ども・大人に共通する症状です。

一方で、お子さんの場合には、年齢によって症状が出やすい場所が異なります。

※後述の「年齢別症状の出方」で詳しく解説します。

また、湿疹と言っても1種類ではなく、湿疹の状態は様々です。

湿疹の状態は重症度によって変化します。

- 赤い湿疹

- 小さいブツブツ(盛り上がった湿疹)

- 肌がカサカサして、皮がむける

- 皮膚が厚くなって、硬くなる(苔癬化)

- かさぶた

小児アトピー性皮膚炎の年齢別症状の出方

お子さんのアトピー性皮膚炎では、年齢によって症状の出やすい部位が異なります。

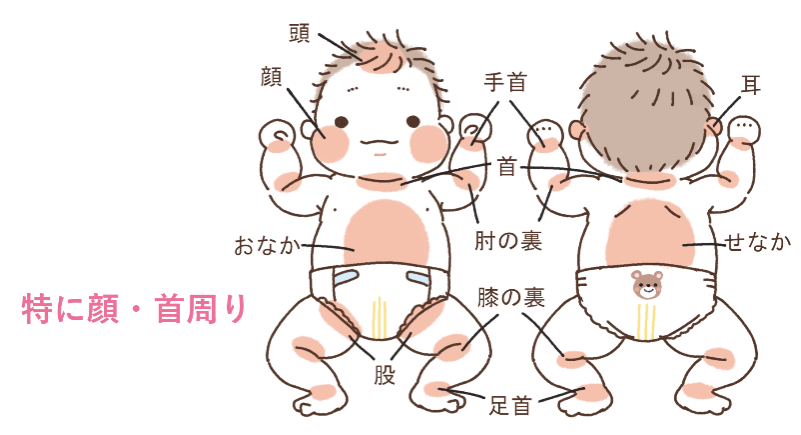

乳児期(2歳未満)

【出やすい部位】顔(特に頬)、頭、首の周り

赤ちゃんでは、額や頭、頬に乾燥・赤みが出ることから始まるケースが多いです。

次第にかゆみが強くなっていくと、ブツブツ・かき傷ができたり、「かさぶた」になったりして、顔全体に拡がっていきます。そのうち、首~脇の下、肘、膝など関節に湿疹が出やすくなり、お腹や背中、四肢(腕・脚)にも現れてくることがあります。重症例では、膝~足首の外側まで湿疹が出てくる場合があります。

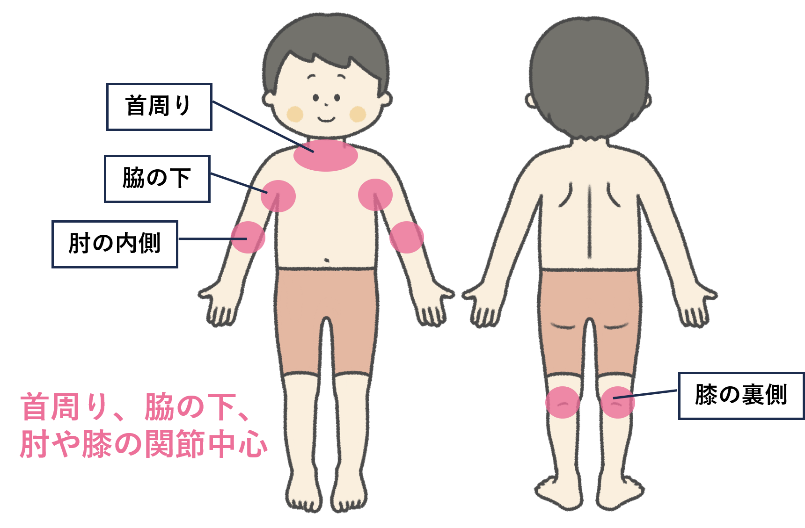

幼児・学童期(2歳~13歳)

【湿疹の出やすい部位】首の周り、脇の下、肘の内側、膝関節の裏側、手首・足首

首の周り、脇、お尻、肘の内側や膝の裏側など、関節部分が中心となります。悪化すると、顔・手足の関節に湿疹が拡がり、かくことによって悪循環に陥ります。次第に湿疹のある皮膚が厚く硬く、ゴワゴワとした状態になります。(苔癬化:たいせんか)

また、鳥肌のようにブツブツと皮膚表面が小さく盛り上がる場合があります。

思春期(13歳以上)

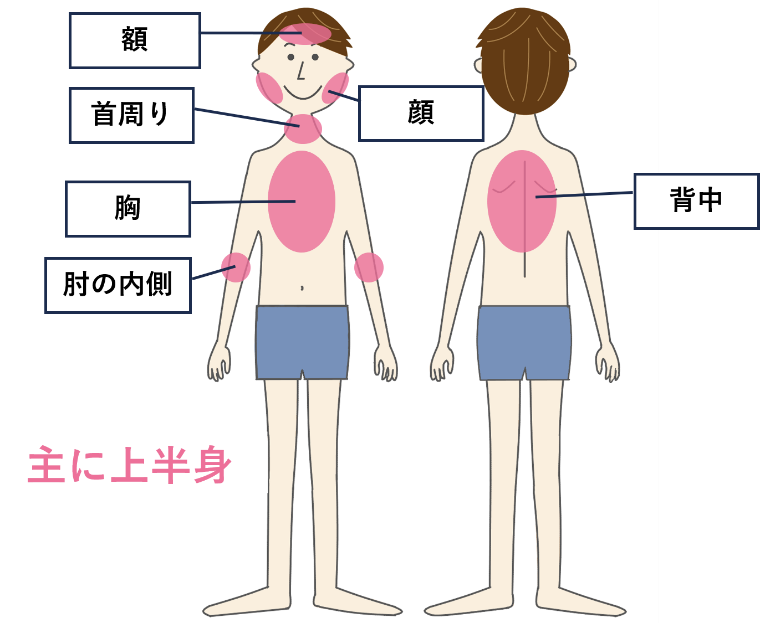

【出やすい部位】全身(特に顔・胸・背中など上半身が多い)

湿疹が出る範囲は全身ですが、特に顔、首、胸、背中など上半身に湿疹が出やすいです。顔や首が重症なタイプ、胸・背中・腕・足にかゆみの強い結節型の皮膚症状が多発するタイプ、全身の皮膚が赤くなるタイプなど、重症化する患者さんも少なくありません。ただし、思春期以降は悪化する部位や皮膚状態の個人差が大きくなります。炎症を繰り返すと、色素が沈着して黒ずむことがあります。

子どものアトピー性皮膚炎の検査・診断

アトピー性皮膚炎の検査

問診・視診・触診

これまでの経過など詳しくお伺いします。

また、洋服で隠れている部分や湿疹が出ていない部分を確認するため、服を脱いでもらい、湿疹の状態ならびに拡がり具合を観察します。

※「受診時にあらかじめ確認しておきたいポイント」については後述しています。

血液検査

最初から血液検査をすることは少ないです。必要に応じ、ダニ・カビ・ペットなどのアレルギー反応に関わる「特異的IgE抗体検査」から悪化因子の判別を行います。また、必要に応じて、一般的な血液検査を行うことがあります。

アトピー性皮膚炎の診断基準と重症度

日本皮膚科学会では診断基準を設けており、当院では診断基準に準拠しつつ、総合的に診断しています。

- 痒みがあること

- 特徴的な左右対称の発疹

※乳児では顔、小児では関節に出やすい - 慢性的に繰り返す経過

※乳児なら2か月以上、小児以降は6か月以上

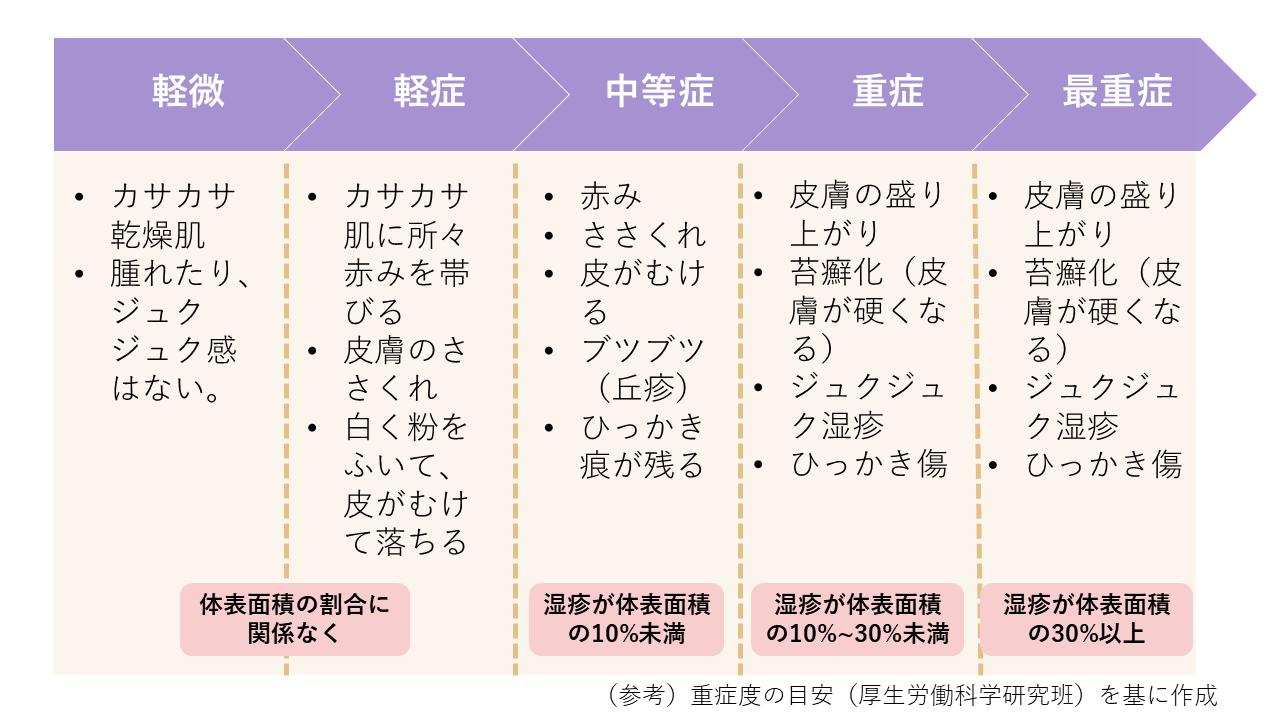

また、重症度の目安は以下の通りです*3。

*3重症度のめやす|厚生労働科学研究班

子どものアトピー性皮膚炎の治療

アトピー性皮膚炎の治療は、よく「火消し」に例えられます。

火の勢いが小さい「ボヤ」のうちに消した方が全体の被害を抑えられるように、アトピー性皮膚炎も炎症が軽いうちに適切な治療を始めることが大切です。重症化を防ぐのに加えて、不登校・家庭内トラブルなどの二次的影響を回避することにもつながります。

アトピー性皮膚炎の基本治療は「スキンケア」「悪化因子対策」「薬物療法」の3本柱となります。ただし、アトピー性皮膚炎は慢性疾患であり、今のところ完治は難しい病気となるため、「症状がほとんどでない」「日常生活に支障を来さない」という状態(寛解)を目指します。

アトピー性皮膚炎は、短期間で治るものではなく、コツコツ根気よく行っていくことで、皮膚の状態が改善していきます。治療についてご不明点などありましたら、当院までお気軽にご相談ください。一緒に頑張りましょう。

スキンケア・保湿

スキンケアでは皮膚を清潔にして、保湿をして肌機能を保護します。

入浴・シャワー

できるだけ毎日入浴・シャワーを浴びて、その日のうちに汗や汚れを落とします。

洗浄力の強い石けん・シャンプーなどは避けて、肌への刺激が少ないものを選びましょう。

熱いお湯も皮膚には良くなく、皮膚バリア機能を保つには38℃~40℃が適温です。また、洗った後は皮膚に残らないように、しっかりすすぎましょう。

なお、入浴後はすみやかに保湿剤を塗って、入浴により潤った皮膚の水分を逃がさないようにします。

皮膚の保湿

ほとんどのアトピー性皮膚炎患者さんでは、肌が乾燥しています。

お風呂後は速やかに適切な保湿剤を用いて、乾燥や肌バリア機能の低下、炎症を防ぎましょう。小さなお子さんの場合は自分できちんと塗るのが難しいので、親御さんが塗るなどサポートしてあげると良いでしょう。

患部より少し拡めに、ティッシュペーパーが張り付くぐらいまで、しっかり塗りましょう。

主に以下のような保湿剤が使われます。

- ヘパリン類似物質含有製剤

- 尿素製剤

- 白色ワセリン

悪化因子対策

下記刺激を避け、室内環境・日常生活を整え見直しすることで、症状の早期改善、再発抑制が期待できます。

アトピー性皮膚炎で多い悪化因子は次の通りです。

※悪化因子には個人差があります。

- ほこり・ダニ・汚れ(ハウスダスト)

- 汗

- 紫外線

- 食物アレルギー

- ストレス

- 睡眠不足

- 運動不足

- 長い爪

ひっかき傷予防に爪は短くしておきましょう。

薬物療法

スキンケアや悪化因子対策を行っても、症状軽減がみられない場合には、お薬で症状の改善に努めます。薬物療法の第一選択は「外用薬(塗り薬)」です。

薬物療法を始めて少し経つと、皮膚の状態がきれいになるので治ったように思えますが、まだ皮膚の下では炎症が続いています。医師の指示通りに治療を続けることが大切で、自己判断で治療を中断すると再発することもあるので注意です。

症状が改善してきたら、寛解状態を保てるような量に少しずつ使用量を調節していきます。

外用薬

患部に塗って、炎症を抑えます。

- ステロイド外用薬

全年齢で使用可能です。免疫反応と炎症を抑える働きがあります。

ステロイドの強さは5段階あり、1が最も強く、5が最も弱くなっています。

患者さんの皮膚状態や吸収率に合わせた強さの薬が処方されます。

数日~数週間使用して、皮膚の状態に合わせて少しずつ減量していきます。 - 免疫抑制外用薬

ステロイド外用薬で効果が不十分だった場合、副作用が起こった場合などに処方されるお薬で過剰な免疫反応と炎症を抑えて、かゆみや赤みなどの症状を改善します。

2歳児から0.03%が使用可能であり、体重区分によって使用上限量が定められています。 - JAK阻害外用薬

過剰な免疫反応を阻害して、炎症抑制やバリア機能を改善させるお薬です。 - PDE4阻害外用薬

2021年9月に承認された新しいお薬です。赤ちゃんから使用可能です。

PDE4をピンポイントに阻害することで、炎症を引き起こすサイトカインなどの伝達物質の産生を抑制し、炎症を軽減させます。

よくあるご質問

子どものアトピー性皮膚炎の受診では、どんなことを聞かれますか?

症状の経過などは、アトピー診断に重要な材料となるため、問診時に詳しくお伺いします。

受診する際には、以下のような点について、あらかじめ確認しておくと、診察がスムーズに進みます。

- 症状が現れた時期・部位

- 湿疹の状態(経過)

- 普段のスキンケアの様子(どんな感じ/いつ/使用している保湿クリームなど)

- (あれば)これまで行ったことがある治療、使っているお薬など

お薬手帳を持参されると良いでしょう。

ステロイド治療に抵抗があります。大丈夫なのでしょうか?

ステロイド外用薬に関する間違った噂が出回っています。

ステロイド外用薬は症状の重症度に応じて必要な量を短期間使い、皮膚の状態に合わせて、減薬したり弱いものに変えたりすれば、心配ありません。

「肌が黒ずんだ」「肌が厚くなり、ガサガサになった」という話は、ステロイドの副作用ではなく、適切な治療をせずに症状コントロールがうまくいかなかったことによって、炎症がひどくなってしまった場合に起こる症状です。

親御さんがステロイドの副作用を過剰に心配することで炎症が悪化して、「かゆくなる」「かきむしって痛くなる」などつらい思いをするのは、患者さん(お子さん)です。

治療に不安があるときは、お気軽に医師までご相談ください。自己判断で中断することはやめましょう。

なお、皮膚状態が良くなった後も保湿剤でスキンケアをきちんと続けることが大切です。

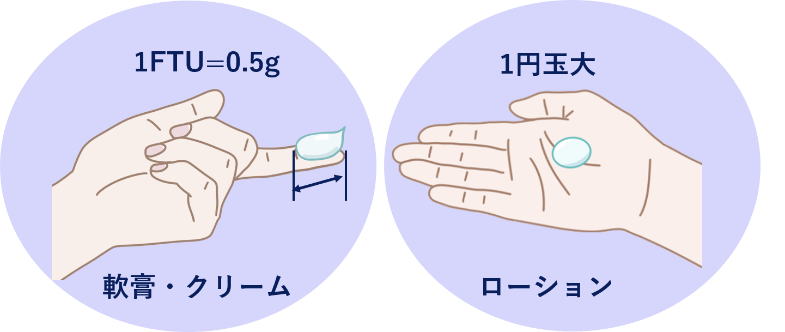

ステロイド外用薬・保湿剤は、どのくらい塗ればよいのでしょうか?

ステロイド外用薬・保湿剤は「必要な量」を「必要な期間」塗り続けないと、期待される効果は得られません。

1回あたりに塗る量の目安として「1FTU(フィンガーチップユニット)」という単位を使います。チューブ口径0.5cmでは、大人の人差し指の先から第一関節の長さまで出した量(0.5g)を1FTUとしています。1FTUで大人の手のひら約2枚分(両手分)に塗れる量に相当します。

お子さんの使用量の目安は、診療ガイドラインの中で以下の通りとしています*4。

※皮膚の状態など、実際の使用量については医師の指示に従ってください。

*4アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021(P.30)|日本皮膚科学会・日本アレルギー学会

| 顔・首 | 腕 | 足 | 胸・腹 | 背中 | 全身 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3~6か月 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 8.5 |

| 1~2歳 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13.5 |

| 3~5歳 | 1.5 | 4 | 6 | 3 | 3.5 | 18 |

| 6~10歳 | 2 | 5 | 9 | 3.5 | 5 | 24.5 |

| 成人 | 2.5 | 8 | 16 | 7 | 7 | 40.5 |

アトピー性皮膚炎の発症予防や症状の悪化予防について、教えてください。

アトピー性皮膚炎の予防として、次の点に注意しましょう。

季節や症状の有無にかかわらず、スキンケア・保湿は必ず行う

アトピー性皮膚炎の主な発症要因に「皮膚の乾燥」「バリア機能低下」があります。

そのため、皮膚の乾燥を防いで、バリア機能を正常な状態にしておくことが、発症予防ならびに症状悪化予防に重要です。

子どもの肌とは皮膚が柔らかく、バリア機能は未熟なので、季節や症状の有無に関係なく、保湿をしてあげましょう。特に入浴後は身体を拭いて5分以内に保湿剤を塗って、皮膚に残っている水分を逃がさないようにしてあげることが大事です。

また、洗うときは洗剤を泡立てて、優しく手で丁寧に洗いましょう。ナイロンタオル・ガーゼなどでゴシゴシ洗ってしまうと、肌が傷つく恐れがあります。ぬるま湯で十分洗い流してください。

刺激を避ける

子供の肌は柔らかいので、強くこすったり刺激が強い洗顔料を使用したりすることで、傷つきやすく、アトピー性皮膚炎の発症リスクが高まります。

そのため、衣服・寝具はなるべく綿など肌触りの良いものを選ぶとよいでしょう。

室内の環境を整える

空気が乾燥すると、肌も乾燥しやすくなります。加湿器を使って、肌の乾燥を防ぎましょう。また、ダニ・ほこり・ペットの毛などはアレルギーの発症要因となるので、こまめに掃除をすることも大切です。

日常生活の見直し

症状の発症および悪化予防に「十分な睡眠時間の確保」「ストレス解消」は欠かせません。ストレスがあると、かゆみを感じやすく、かいてしまうと、さらに症状が悪化してしまいます。とはいえ、小さいお子さんでは、かくことを我慢できないケースがあります。「かいちゃダメ」と言われることでストレスを感じて、余計かゆくなってしまうときもあるので、そういった場合には、意識を別に向けさせるようにしたり、かゆい部分をタオルで包んだ保冷剤で冷やしてあげたりすると良いでしょう。

まとめ

アトピー性皮膚炎は、良くなったり悪くなったりを繰り返します。

お子さんでは成長に伴って、症状が改善していく傾向がありますが、今のところ完全に治ることは少ないとされています。症状が改善しないまま大人まで持ち越してしまったり、大人になってからストレスなどにより再発したりするケースもあるため、できるだけ早い段階から適切な治療をして、症状をコントロールしてあげることが大切です。

また、症状が良くなったと見えても、皮膚の下では炎症が続いている可能性があるため、自己判断でスキンケアやお薬をやめてしまうと、症状がもっと悪化してしまう場合がよくあります。

お子さんの皮膚に関して、気になることがありましたら、お気軽に当院までご相談ください。