診療案内

course

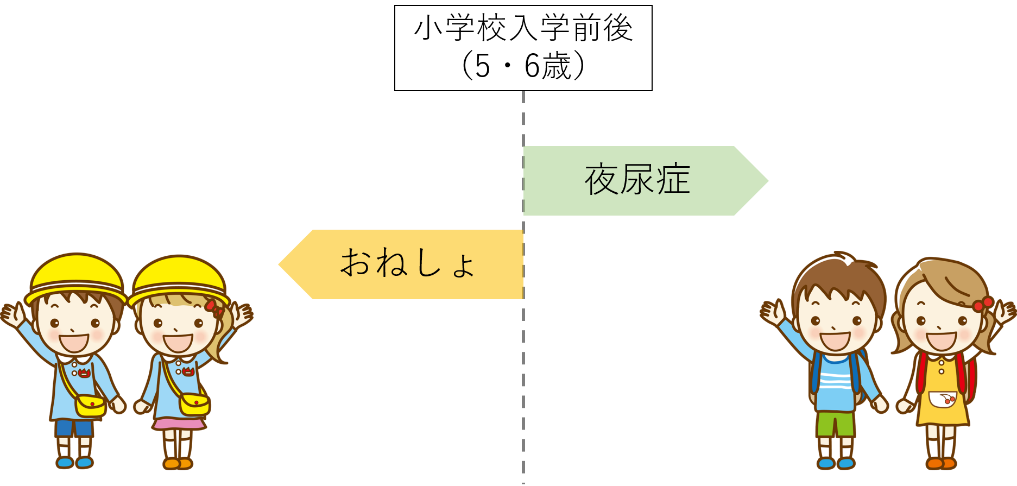

一般的に、5~6歳までの睡眠中の尿失禁を「おねしょ」、5~6歳(小学校入学前後)を過ぎて月1回以上のおねしょが3か月以上続いている場合を「夜尿症(やにょうしょう)」と区別しています。

おねしょは、お子さん・親御さんにとって「人には言えない・隠しておきたい病気」のひとつかもしれませんが、実は多くのお子さんが悩んでいる病気でもあります。

日本泌尿器科学会によれば、7歳児の夜尿症の有病率(病気がある人の割合)は、約10%です。特に治療をしなくても、成長に伴い毎年約15%ずつ自然に治るとされる一方で、数%程度のお子さんは20歳になるまでに自然治癒しないとされています。

おねしょ・夜尿症の主な原因は、覚醒障害・膀胱の働きの未熟・夜間多尿などが重なることです。親の育て方や子供の性格が原因で起こっているものではなく、根性論でどうにかなる問題ではありません。

おねしょが自然に治るタイミングは一人ひとり異なりますが、小学校に入学しても夜尿症が自然に治らない場合には、一度医療機関を受診されるとよいでしょう。

夜尿症治療は生活指導を中心に行い、必要に応じて薬物療法なども併用して進めます。自然治癒と比べて2~3倍治癒率が高まり、治癒期間の短縮も期待できます。

おねしょの心配・不安がありましたら、お気軽にご相談ください。

おねしょ・夜尿症とは?

「おねしょ」と「夜尿症」は、どちらも「寝ているときに尿失禁(お漏らし)をすること」を意味しています。おねしょをした「年齢」によって大まかに区別されます。

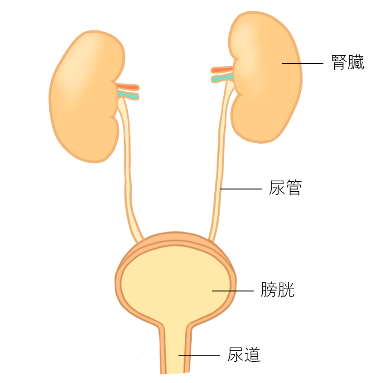

排尿のしくみ

腎臓で作られたおしっこは、尿管を通って膀胱(ぼうこう)に溜められます。

そして、膀胱はある程度いっぱいになると、収縮して反射的に排尿されます。

赤ちゃんは膀胱自体も小さいので、一日20回以上排尿することもあります。

(図)排尿のしくみ

成長に伴い、神経を通じて膀胱から大脳へ尿が溜まった合図(尿意)を伝達して、大脳から膀胱へ排尿指令を出せるようになると、「トイレまで我慢する」など排尿をコントロールできるようになります。

体の成長に加えて、こうした神経および大脳の成長は2~3歳頃から始まり、5~6歳頃になると、多くのお子さんである程度の排尿コントロールが行われるようになります。

「おねしょ」と「夜尿症」の違い

おねしょと夜尿症の違いは、一般的に排尿機能が整ってくる時期「小学校入学前後」かによって区別されています。

(図)おねしょと夜尿症の区別

さらに、夜尿症診療ガイドライン*1では、夜尿症を次のように定義しています。

- 5歳以上の子どもで、寝ている間に夜尿(尿失禁)をする

- 1か月に1回以上の夜尿が3か月以上続く

*1(参考)夜尿症診療ガイドライン2016 P.2|日本夜尿症学会

そのため、小学校入学後も頻繁におねしょが続いている場合には、排尿メカニズムに何らかの問題が発生している可能性があります。

夜尿症の分類

「夜尿症」は、次の3つのタイプに分かれます。

タイプによって、治療法がやや異なります。

- 多尿タイプ

膀胱容量は大きいが、夜間尿量の多い夜尿症です。夜間の尿量を減少させるホルモン(抗利尿ホルモン)の分泌が不十分なケースが原因にあります。 - 膀胱タイプ

夜間尿量が多く、膀胱容量も小さいタイプの夜尿症で、夜尿症の約1/3はこのタイプです。 - 混合タイプ

夜間尿量が多く、膀胱容量も小さいタイプの夜尿症です。低年齢のお子さんに多くみられます。

おねしょ・夜尿症の原因

乳幼児期の「おねしょ」と学童期以降の「夜尿症」では、主な原因が異なります。

また、夜尿症に繋がる「病気」が原因となっている場合もあります。

乳幼児期のおねしょの要因

- 膀胱自体が小さく、あまり尿を溜めていられない

- 大脳の発達が未熟なので、少し溜まると反射的に排尿される

成長に伴い、自然とおねしょが治っていくことも多いです。

学童期の夜尿症の要因

- 夜間に溜まる尿が多い

- 膀胱容量が小さい(尿を溜められる量が少ない)

- 覚醒障害(尿意を感じても起きない)がある

- 遺伝

日本小児泌尿器科学会*2によると、両親のどちらかに夜尿症の既往がある場合、そうでない両親を持つお子さんと比べて、約5~7倍夜尿症になりやすく、約40%のお子さんに現れるとされています。また、両親とも既往があれば、約11倍夜尿症になりやすいとされています。 今のところ、夜尿に関連する遺伝子が存在すると推測されています。

*2(参考)夜尿症|日本小児泌尿器科学会

夜尿症を引き起こす可能性のある病気

夜尿症の要因となる病気には、次のようなものがあります。

- 夜間尿量の増大

先天性腎尿路異常、神経性多飲症、尿崩症(抗利尿ホルモンの分泌障害)、糖尿病など - 膀胱容量の低下

膀胱疾患(排尿筋過活動など)、脊髄破裂、脊髄腫瘍、高カルシウム尿症など

てんかん、睡眠時無呼吸症候群のほか、便秘症、神経精神疾患(注意欠如・多動性障害など)、学習障害なども夜尿症を引き起こす可能性があります。

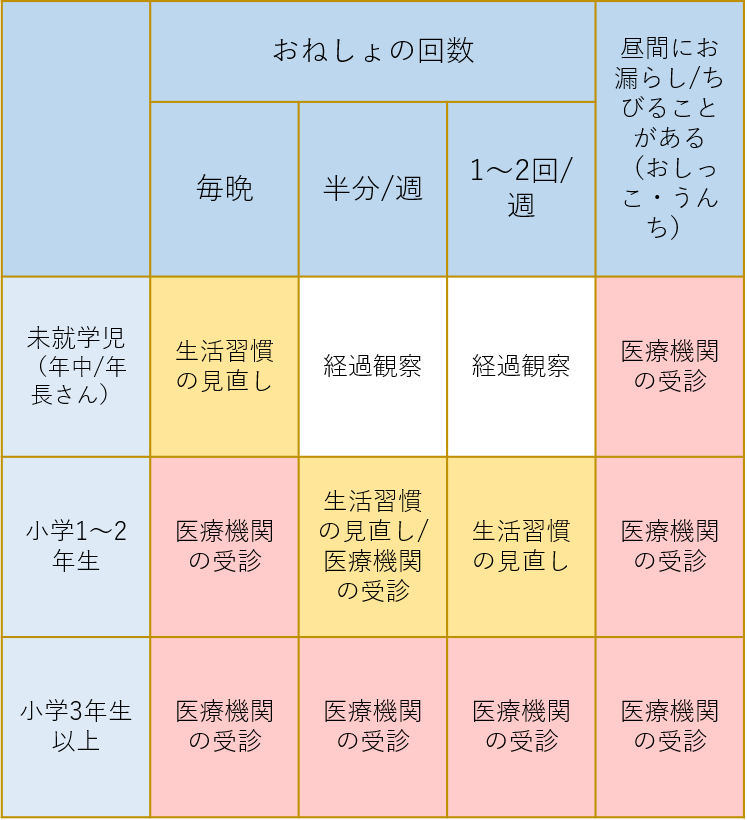

おねしょ・夜尿症の治療タイミング

お子さんの年齢とおねしょの頻度から、おねしょ・夜尿症の治療タイミングを図ることができます。目安となる治療タイミングは次の通りです。

※以下はあくまで「目安」なので、お子さん・親御さんの悩みが強い場合には、すみやかに医療機関を受診されることをおすすめします。

(図)おねしょ・夜尿症の受診目安

5~6歳未満(未就学児:年中さん・年長さん)

- 睡眠時のおねしょが毎晩ある/時々ある

まずは1~2か月程度、寝る前の水分摂取を控えるなどの生活習慣の見直しを図って、ご家庭で様子を見てください。 - 睡眠時のおねしょ+昼間におしっこ・うんちを漏らす(ちびる)ことがある

一度、医療機関を受診するとよいでしょう。

小学1~2年生

- 睡眠時のおねしょが時々ある

まずは1~2か月程度、寝る前の水分摂取を控えるなどの生活習慣の見直しを図って、ご家庭で様子を見てください。 - 睡眠時のおねしょが毎晩ある/睡眠時のおねしょ+昼間におしっこ・うんちを漏らす(ちびる)ことがある

一度、医療機関を受診するとよいでしょう。

小学3年生以上

- 睡眠時のおねしょが週1回以上ある/夜間だけでなく昼間におしっこ・うんちを漏らす(ちびる)ことがある

一度、医療機関を受診するとよいでしょう。

おねしょが小学生まで続いていたら、一度ご来院いただくことをおすすめします。

夜尿症の検査・診断

問診

夜尿症のお子さんの約5%に泌尿器科的疾患、内分泌疾患、脊髄疾患や精神疾患を持っていることが分かっているため、病気による夜尿症かどうかを慎重に診察します。

問診では、「6か月以上夜尿が止まっていた時期はあるのか?」「昼間のお漏らし(ちびる・軽い尿漏れ)はあるか?」「寝ているときに起こして排尿させているか?」、夕食の時間、就寝時間などの生活習慣、家族歴についてお伺いします。

尿検査

夜尿症の分類に関わらず、糖尿病・尿崩症・尿路感染症のスクリーニングのために行います。

夜間尿量・膀胱容量の測定

疾患が夜尿症の原因ではないことが確認できたら、夜間尿量の測定や膀胱容量の測定を行います。

夜間尿量の算出方法

夜間容量は、「濡れたオムツの重さ-オムツ自体の重さ+朝一番の尿」から算出できます。

- 夜トイレに行ってから、オムツをして寝る。

- 朝起きたときに、濡れたオムツの重さからオムツの重さを引く。

- 朝起きたら、すぐにトイレに行って尿量を計量カップで測定する。

膀胱容量の測定

昼間、家でぎりぎりまで我慢させた1回排尿量(ml)を測り、体重(kg)で割った値が、5ml/kg以下だと、膀胱容量が小さいと判断します。

そのほか、必要に応じて、超音波検査などを行います。

夜尿症の治療

夜尿症が続くと、お子さんの生活の質(QOL)が悪化する可能性が指摘されています。

夜尿症治療では、まずは生活習慣を見直して「夜尿症になりやすい環境の改善」を数か月行います。それでも効果が乏しい場合には、薬物療法を併用します。

夜尿症治療のポイント

夜尿症のお子さんの多くは、「恥ずかしい」「悪いことをしている」「困らせている」など自尊心が深く傷ついています。

また、お子さんの夜尿症が続くと、親御さんの手間や心労も増えていることでしょう。

しかし、お子さん・親御さんともに責めても、誰も救われません。

夜尿症治療では、次のポイントが大切です。

- おねしょをしても怒らない

- おねしょが心配だからと、就寝中に起こさない

- ほかの子(兄弟姉妹を含む)と比べない

- 治らないからと、焦らない

夜尿症治療の中心となるのは、お子さん本人の「治したい」という気持ちです。

加えて、親御さんの「優しいサポート」が夜尿症治療には必要不可欠です。

生活習慣の見直し

夜尿症治療の基本となるのが、「生活習慣の見直し」です。

規則正しい生活リズムで過ごすようになると、約20~30%のお子さんのおねしょが改善されるとしています。

- 1日3食決まった時間に摂る 朝ご飯を食べない、夜ご飯が遅いなどは生活リズムを崩すことに繋がり、夜尿を悪化させます。早寝早起きできるよう、なるべく寝る時間の2~3時間前までに夕食を食べ終わるようにするとよいでしょう。

- 夕食後~寝る前までは、水分を控えめに

水分を控えすぎても身体に良くないので、朝食・昼食時など日中は適度に摂り、夕食後~寝る前まではコップ1杯程度に控えます。 - 塩分を控える

日中、塩分を取り過ぎると喉が渇くので、水分を摂りすぎる原因となります。 - 便秘に注意する

便秘になると、腸に便が溜まるため、膀胱を圧迫して夜尿の原因に繋がります。

食物繊維の多い食品(野菜・果物・豆・イモ類など)を食べて、規則正しい食生活を心がけましょう。なお、便秘がある場合、便秘治療を並行して行うと、夜尿症が改善するお子さんも多いです。 - 寝る前にトイレに行く

寝る前に膀胱の中を空にしておくと、夜尿しにくいです。

30分~1時間しても眠れないときなどは、もう一度トイレに行くと良いでしょう。 - 体を冷えから守る

寝ようとするとき体が冷えていると、尿量を増やすホルモンが働き、膀胱も収縮して、尿意を感じやすくなります。冬は靴下を履くなど暖かい格好をして、体を冷えから守りましょう。 - 夜中に無理やりトイレに起こさない

毎晩、夜中に起こしてトイレに行かせることは、夜間の尿量を減らすホルモン(抗利尿ホルモン)の分泌を乱れさせる原因となり、夜尿症治療の逆効果になるとされています。

ただし、修学旅行やキャンプなど、その時だけ起こすというのであれば、問題ないとされています。 - 生活習慣とおねしょの日記をつける

日記をつけることで、どんな生活リズムのときに夜尿がしやすいのか?逆に夜尿しなかったのか?など傾向が掴める場合があり、治療の補助に役立ちます。

治療に伴う約束が守れたとき、夜尿をしなかったときなどは、たくさん褒めてあげましょう。

できたときはシールを貼ってよいなどのご褒美を作ると、お子さんの自己肯定感を高めつつ、お子さん自身も前向きに治療に取り組めるのでオススメです。

薬物治療

生活習慣の見直しを行っても改善がみられなかった場合には、薬物療法を併用して行います。

夜尿症治療では、次のお薬からお子さんに合わせて使用します。

- 抗利尿ホルモン薬(内服薬・点鼻薬)

尿を濃縮させて、夜間の尿量を減らす効果のあるお薬です。 - 抗コリン薬(内服薬・テープ薬)

膀胱の収縮を押さえて、尿を溜めやすくする効果のあるお薬です。 - 三環系抗うつ薬(内服薬)

脳と膀胱への効果があるお薬です。重症の不整脈を起こす副作用があるため、他の薬剤やアラーム療法など他の治療で効果が得られないときのみ、使用を検討します。 - 漢方薬

体質に合わせて処方します。

アラーム療法

パンツに水分を察知するセンサーを付けます。おねしょをするとアラームが鳴り、おねしょをした瞬間を本人に認識させることにより、睡眠時の貯尿量が増え、夜尿回数や量の減少が期待できます。3か月で約60%のお子さんに有効とされています。

よくあるご質問

夜尿症で病院に相談するときに、どんな準備をしておくと良いでしょうか?

病院では、おねしょの様子やお子さんの日常生活について伺います。

次のようなことが分かるメモを持参すると、診察に役立ちます。

- おねしょの頻度(回数)やおねしょの量(少しパンツが濡れているだけか?シーツまでびしょびしょなのか?など)

- 食事の時間、食べ物・飲み物の種類や量

- トイレの回数や尿の量

- 便秘の有無

(参考)下記のサイトでは、受診の相談カードやおねしょダイアリーなど夜尿症(おねしょ)治療に便利な資料がダウンロードできます。

◆「おねしょ卒業プロジェクト」

夜尿症に対して、親ができることは何ですか?

親御さんは「怒らない・寝ているところを起こさない・焦らない」でください。

親御さんの不安・ストレスは、知らず知らずにお子さんにも伝わります。

結果として、お子さんの精神的ストレス・自尊心の低下に招き、生活の質が低下して、より夜尿を引き起こしてしまう可能性が高まります。

お子さんもおねしょをしたくて、している訳ではありません。「朝の忙しいときに、もう!」と思うこともあるかもしれませんが、そんな時こそ「焦らず、怒らず、落ち着いて」対応して、お子さんには「おねしょは治るもの」と安心させてあげてください。

とはいえ、夜尿症に対して不安や心配がありましたら、当院までお気軽にご相談ください。

近々、宿泊行事があります。どんな対策を取ればよいでしょうか?

まずは事前に、ご家族と学校関係者など宿泊行事責任者の方との連携を図ることが大切です。

宿泊行事まで1か月以上ある場合には、すみやかに医療機関に相談しましょう。それまでに夜尿回数を減らせる可能性があります。

もし、1か月未満であれば、すぐに生活習慣や行動を見直すようにして、医療機関を受診して相談することとおすすめします。

また、宿泊当日は「夕飯後~寝るまでの水分摂取を控える」「寝る前に必ずトイレに行く」ことを注意するだけでも、おねしょをしなかったというケースは少なくありません。

さらに、「おねしょパンツを履いておく」などの対策を取っておくと、より安心です。

いずれにせよ、心配事があれば、学校の先生にあらかじめ伝えておくことが重要です。

薬を飲めば、夜尿症は治りますか?

お薬はあくまで治療をサポートする位置づけであり、お薬だけ飲めば治癒するとは限りません。

夜尿症治療の基本となるのは「生活習慣の見直し」です。

生活習慣の改善をきちんと行わなければ、薬物療法の効果も十分に得られません。

ご本人・ご家族がいっしょに治療を取り組むことが重要です。

また、お薬の併用でおねしょがなくなっても一定期間は服用を続け、少しずつ減らして中止するようにします。

夜尿症の治療期間はどのくらいですか?

お子さんの生活環境・体質など状況によって治療効果は異なります。 一般的には、半年~1年くらいかけて、少しずつ改善を目指します。

まとめ

5歳を過ぎても月1回以上のおねしょが3か月以上続く場合には「夜尿症」という病気として判断します。

病院を受診せずにご家庭で様子見をされているお子さんも含めると、夜尿症の患者さんは約80万人に上ると推定されています*3。

*3(参考)ガイドラインに基づいた最新の夜尿症診療 P.20

夜尿症の主な原因は夜間多尿や膀胱容量の問題であり、約5%のお子さんで病気が原因となります。

学童期以降も夜尿症が続くと、次第に自尊心の喪失、不安感など精神面への影響が大きく、生活の質(QOL)の低下を引き起こします。

一方、お子さんだけでなく、親御さんのストレス・不安も募り、親子関係に悪影響を及ぼすこともあります。

小学校入学までおねしょが続いている場合には、一度医療機関にご相談されることをおすすめします。

生活・行動改善の指導を中心に治療を開始することにより、自然治癒と比べて、治癒率を約2~3倍高め、治癒期間も短縮するとされています。

当院では、まずはお子さんの生活習慣やおねしょの状況をしっかり調べ、背景に病気がないかを確認しています。その上で、生活習慣に対するアドバイスを行い、必要に応じて、適切なお薬を使います。夜尿症治療ではお子さんの治療に対するポジティブな気持ちと親御さんのサポートが大切です。「怒らず・起こさず・落ち着いて」いっしょに頑張りましょう。