診療案内

course

何かを食べた後、下痢や腹痛の症状がみられたときは、「細菌性胃腸炎」が原因かもしれません。

細菌性胃腸炎は、いわゆる「食中毒」として、夏場に多くみられる感染症です。細菌が胃腸内に入り込んで感染することで胃腸症状を引き起こします。原因となる細菌には、カンピロバクター、病原性大腸菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などがあります。

一般的に、原因となる汚染された食べ物・水を食してから数時間~数日後に発症し、病原体によって症状に多少違いがありますが、主に下痢(ときに血便)・腹痛・発熱などの症状が現れます。子ども~大人まで全年齢で感染する可能性があり、特に乳幼児・高齢者は脱水症状など重症化しやすいので注意が必要です。

細菌性胃腸炎は主に汚染された食品から感染しますが、細菌が付着した手指を介して感染が広がるため、家族内や集団感染がみられます。感染者の吐しゃ物(吐いたもの)や糞便に細菌が含まれているため、感染者のお世話をする方(看病する方)の「二次感染対策」にも注意を払いましょう。

細菌性胃腸炎は通常1~2週間ほどで自然に改善していきます。症状が強い場合には、症状に合わせた「対症療法」を行います。

ただし、下痢が数日続く、血便が出る、高熱が出る、ぐったりする、ミルクを飲まないなどの症状がみられたら、早めにご来院ください。

細菌性胃腸炎とは?

細菌性胃腸炎は、細菌が原因となる胃腸炎の総称であり、「食中毒」としても有名です。

細菌は高温多湿を好むため、細菌性胃腸炎は夏場(6月~8月)に多く発生します。

原因となる細菌の代表的なものには、カンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌があります。

原因菌の中には、体内に10~100個とわずかな量が入っただけで感染するものがあります。感染者の多くは自然に回復していきますが、抵抗力の弱いお子さんや高齢者などでは重症化・死亡する危険性もあるので、油断できません。

細菌性胃腸炎の主な症状

細菌性胃腸炎の主な症状は、次の通りです。

- 下痢

- 腹痛

- 発熱

- 嘔吐

- 血便

※原因菌によって多少の違いがありますが、下痢はどの細菌でも共通してみられます。

細菌性胃腸炎の原因

細菌性胃腸炎を起こす原因菌の中で、代表的な細菌は次の通りです。

カンピロバクター

カンピロバクター腸炎は、日本で発生している食中毒の約半数を占めます。カンピロバクターは、ニワトリ・ウシを始めとして、家畜だけでなくペット・野生動物など多くの動物が保菌しており、食肉類の中でも特に「鶏肉」に多く存在しています。アメリカでは牛乳の飲料による事例が多く発生していますが、日本の牛乳は加熱殺菌されて流通しているので発生例はなく、心配ありません。カンピロバクターは、数百個程度摂取することで発症します。

一般的に経過は良好であり、通常1週間程度で治癒しますが、乳幼児・高齢者では重症化する恐れがあるので注意が必要です。また、稀に発症1~2週間後に手足や顔面神経の麻痺(まひ)・呼吸困難を引き起こす「ギランバレー症候群」を合併することがあります。

潜伏期間:1~10日

症状:下痢(血便となる場合もある)・腹痛(特に右下腹部)・発熱・頭痛・悪心(気持ち悪い)・嘔吐・倦怠感など

推定原因食品(感染源):生・加熱不足の鶏肉(鶏レバー・ささみのさしみ、鶏わさ)、調理中の取り扱い不備による二次汚染

サルモネラ

サルモネラ菌はニワトリ・ブタ・ウシなどの動物、河川・下水道など自然界に広く生息しています。カンピロバクターの次に多い、細菌性胃腸炎の原因菌です。

カンピロバクター腸炎より強い症状が多いですが、一般的に経過は良く、1週間程度で回復します。ただし、乳児・高齢者では菌血症*1(菌が血液に入る状態)リスクがあるので、注意が必要です。

*1菌血症:細菌が本来無菌であるはずの血液に入ってしまった状態。脳炎などの重篤な合併症を引き起こす。

潜伏期間:12時間~48時間

症状:腹痛、下痢(重症では血便)、発熱(38℃以上)、嘔吐など

推定原因食品(感染源):生卵、食肉類、ウナギなど淡水魚、ペット(特にミドリガメ)

病原性大腸菌

大腸菌は健康なヒトやウシ・ブタなど家畜の腸内にも常在する菌で、たくさんの種類があります。中でも下痢などの症状・病気を引き起こす恐れのある菌を「「病原性大腸菌」と呼びます。発症の仕方によって5種類に分かれていますが、特に注意したいのが、O-157などを含む「腸管出血性大腸菌」です。主に家畜の大腸に生息して、汚染された食肉や野菜などを食べたことによって感染します。少ない菌量で発症するので、糞便からの二次感染にも注意が必要です。

O-157などの腸管出血性大腸菌は毒素を産生するため、他の食中毒症状と比べて、激しい腹痛・水のような下痢・血便など強い症状が現れます。患者さんの約8割は15歳以下のお子さんであり、お子さんや高齢者は重症化しやすいので要注意です。まれに溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症など重篤な合併症を引き起こします。なお、腸管出血性大腸菌の感染は、感染症法にて3類に定められているため、お子さんは出席停止、飲食物を取り扱う業務の方は就業制限、消毒等が必要となります。

潜伏期間:3日~8日

症状:下痢、腹痛、発熱(一時的)など

※無症状から腹痛・血便まで個人差はありますが、激しい腹痛と血便・意識障害が現れたら、溶血性尿毒症症候群の疑いがあるので、すみやかに医療機関を受診してください。

推定原因食品(感染源):食肉類(牛肉)、井戸水、サラダなど

腸炎ビブリオ

海底の泥に生息する細菌です。夏場は海産魚介類の体表・内臓などに付着しています。ただし、4℃以下ではほとんど増殖しないため、冷蔵庫・保冷車などの普及した近年の発生件数は激減しています。

とはいえ、魚介類・刺身・寿司は、氷や保冷剤で冷やしながら家まで運ぶ、短時間であっても冷蔵庫に入れるなど低温管理をしましょう。

潜伏期間:12時間程度

症状:水様性の下痢、腹痛、発熱、嘔吐など

推定原因食品(感染源):生で食べる魚介類(寿司・刺身など)、生魚に触れた手指・まな板から菌がうつった他の食品(一夜漬け・魚介加工品など)

黄色ブドウ球菌

自然界に広く分布している細菌で、ヒト・動物の皮膚・鼻腔などに生息しています。健常な人の約20~40%が保菌しています。「化膿菌」としても有名で、ニキビや傷口にできた化膿巣には多数存在しています。分裂するときに毒素を産生するため、化膿巣のある食品取扱者の手指から食品汚染して、その食品を食べることによって食中毒を発症するケースが多くみられます。

なお、ブドウ球菌は加熱(100℃3分)にも耐えますので、調理する場合には手指に傷があるときは調理しない、もしくは使い捨て手袋を使用して調理する、調理中に顔・髪に触らないなどの対策を取りましょう。

潜伏期間:30分~6時間(平均3時間)

症状:悪心・嘔吐(必ず出る症状)、下痢など

推定原因食品(感染源):おにぎり・サンドイッチ・お弁当・お菓子など多岐にわたる

細菌性胃腸炎の感染経路と感染しやすい時期

- 感染力

ふつう

病原性大腸菌など少量で感染が成立する細菌もあるので要注意 - 感染経路

- 経口感染

細菌に汚染された食べ物・水を生または十分に加熱せずに食べる、感染者が調理で触って食品・水を汚染させたものを食べることで感染 - 接触感染

菌の付いたタオル・食器・ドアノブ・手すりなどを触って感染 - 糞口感染

汚物(吐しゃ物・下痢の付いたおむつなど)処理後の手洗いが不十分なことにより、手指を介して細菌が口に入り感染※特に病原性大腸菌 - 飛沫感染

感染者から飛んだ唾液や分泌物を鼻・口などから吸いこみ感染

- 経口感染

- 感染しやすい時期

高温多湿を好む細菌が増殖しやすい「夏」が多い

細菌性胃腸炎の合併症

細菌性胃腸炎では、脱水症状に注意が必要です。特にお子さんは、成人と比べて体内の水分割合が多く、水分調整機能が未熟なので、嘔吐・下痢によって脱水になりやすい傾向があります。

脱水サイン

以下のような症状が1つでもみられるときは、脱水状態の可能性が高いので、すみやかに医療機関を受診しましょう。

- おしっこの量・回数が少ない

- おしっこの色が濃い

- 皮膚や唇が乾燥している

- 泣いても涙が出ない

- 目が落ちくぼんでいる

- 皮膚に張りがない

- 機嫌が悪い

- ぼんやりして、眠りがち

- 顔色が悪い

そのほか、脱水に伴うけいれん・ショック、脳症、腎不全、腸重積(腸が腸管にはまり込む病気)などの合併症を起こすことがあります。

嘔吐・下痢時は脱水予防として、ナトリウム・カリウムなどが含まれる経口補水液を小まめに飲みましょう。なお、母乳やミルクが飲める場合には、無理に経口補水液に変える必要はありません。

細菌性胃腸炎の検査・診断

細菌性胃腸炎では、症状や直近で食べたもの・ご家族など周囲の感染状況から、原因菌を推定して総合的に診断します。確定診断には便培養が必要となりますが、結果が分かるまで数日必要となるため、結果が判明する頃には症状が軽くなっているケースが多くみられます。

細菌性胃腸炎の治療

細菌性胃腸炎は、基本的に病気の経過が良いので、感染者さんの自己免疫力で細菌を排出して、自然に回復していくのを待つことになります。脱水を防ぐための水分補給や安静を中心に、症状に応じて整腸剤、抗菌剤などの「対症療法」を行います。

なお、下痢止めは、細菌の排出を滞らせ病気の回復を妨げる可能性があるため、通常使用しません。下痢症状が強い場合、少しの水分も受け付けなくなることがあります。状態によっては点滴等の対応が必要となります。

また、お子さんの細菌感染症は重症化しやすいので、血便や激しい腹痛などがみられる場合には、すみやかに医療機関を受診してください。

細菌性胃腸炎のときの水分補給

嘔吐や下痢があるときは、脱水症状に注意しないといけません。

嘔吐や下痢のときは腸の動き・吸収が悪い状態なので、無理に飲むことはかえって逆効果です。嘔吐・下痢のときは、電解質(ナトリウム・イオン)も一緒に排出されているため、麦茶・お茶・水ではなく、ナトリウムなどを含む「経口補水液・スポーツ飲料・イオン飲料」がおすすめです。

特に嘔吐・下痢が激しいときには、脱水対策として「経口補水液」が良いでしょう。

経口補水液は、主に薬局などでドリンクタイプ・飲むゼリータイプとして販売されています。おうちにあるもので作ることも可能です。

経口補水液の作り方

沸騰させた水1リットルに、塩小さじ1/2(約3g)、砂糖大さじ4と1/2(約40g)を混ぜます。さらに、レモンなど果汁を混ぜると、飲みやすいです。

細菌性胃腸炎の予防

細菌性胃腸炎の多くは、細菌が付着した食べ物を食べることによって発生する「食中毒」です。

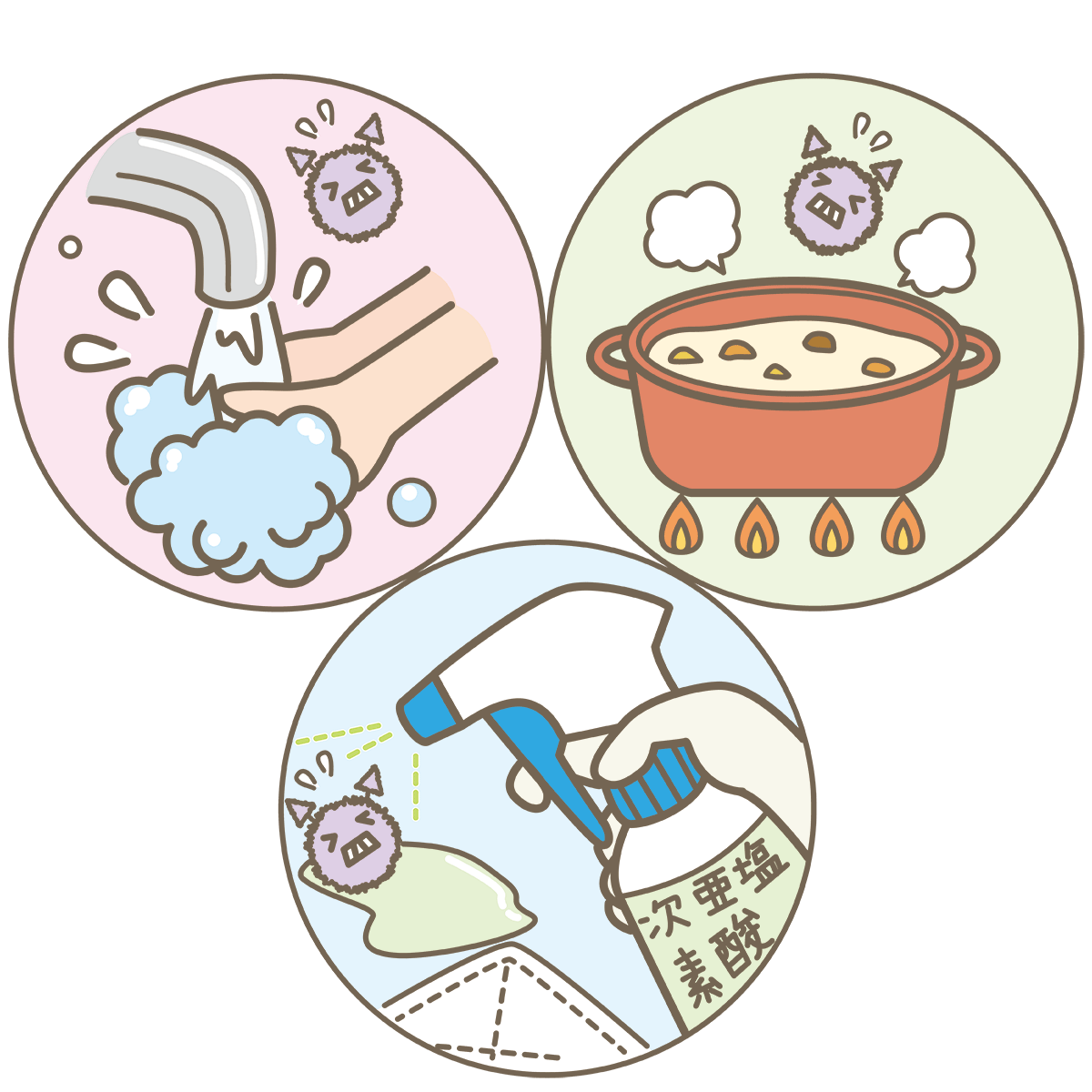

そのため、食中毒を防ぐよう、次の3原則を守りましょう。

- 細菌を食べ物に「付けない」

- 食べ物に付いた細菌を「増やさない」

- 食べ物・調理器具に付いた細菌を「やっつける」

また、細菌性胃腸炎の原因となる細菌の一部は、私たちヒトや動物自身も保菌しています。ペットを触ったら、必ず手を洗うよう習慣づけましょう。

家庭でできる「食中毒」の予防ポイント

食中毒と言うと、飲食店での食事が原因と思いがちですが、実は家庭内でも発生しています。ただ、症状が軽かったり、発症者が少なかったりすることで、風邪・寝冷えなどと思い込んで食中毒とは気づかないケースがよくみられます。

ちょっとしたポイントですが、食中毒予防3原則を意識して調理すると、家庭内での食中毒の発生リスクをグッと下げることができます。

細菌を食べ物に「付けない」 洗う/分ける

【洗う】

調理前・盛り付け前・配膳前だけでなく、生もの(卵・肉・魚など)を扱う前後、調理中に鼻をかんだ後、動物を触った後、残った食品を扱う前など、小まめに手を洗いましょう。手に付いた細菌で食べ物を汚染しないようにすることが大事です。

また、細菌がまな板・包丁などの調理器具を介して、他の食品(特に加熱しない生野菜など)に付かないよう、使用したら、都度しっかり洗いましょう。可能であれば、熱湯殺菌しましょう。

【分ける】

加熱しない生野菜などは、加熱が必要なものより先に調理して別に分けて、ラップをして保存すると良いです。

まな板は、肉・魚・野菜など種類によってあらかじめ専用のものを決めて使用すると、二次汚染リスクが減少します。

食べ物に付いた細菌を「増やさない」 生もの(肉・魚)の低温管理

食中毒の原因菌の多くは、高温多湿な環境で増殖が活発になります。10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では停止します。

肉と魚は別々に包み、生ものは保冷剤(氷)で冷やしながら、すみやかに帰宅して、帰ったらすぐ冷蔵庫に入れます。そして、冷蔵庫から出したら、すぐに調理しましょう。

なお、冷蔵庫に入れていても、ゆっくりと細菌は増殖しています。冷蔵庫に入っているからと過信しないで、早めに食べてください。少しでも怪しいと思ったら、思い切って捨てることが大事です。

食べ物・調理器具に付いた細菌を「やっつける」 食材の加熱・熱湯殺菌

お子さんには生肉・生レバーなどは食べさせないようにしましょう。 ほとんどの原因菌は加熱によって死滅します。肉料理(特にひき肉・サイコロステーキなどの加工肉)は中心までよく加熱して、肉汁が透き通るまで調理しましょう。

また、まな板・包丁・ふきんなど調理器具は洗剤でしっかり洗ってから、熱湯をかけて殺菌しましょう。台所用殺菌液も効果的です。

(参考)家庭でできる食中毒予防|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/point0709.pdf

よくあるご質問

細菌性胃腸炎に感染したら、幼稚園・保育園・学校は出席停止になる?

腸管出血性大腸菌の感染が認められ、症状がある場合には、感染の恐れがないと医師に認められるまで出席停止となります。無症状でトイレでの排泄習慣が確立されている5歳以上のお子さんであれば、出席停止は不要です。ただし、5歳未満のお子さんは、便培養検査にて2回以上連続で陰性が確認されれば、登園可能です。 その他のカンピロバクター、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの細菌では、出席停止となる病気として、法律で定められていません。

しかし、嘔吐や下痢などの症状がある間は本人もつらいでしょうし、便からの細菌排出による二次感染リスクがあるため、症状が治まって全身の状態が良くなってから、登園・登校することをおすすめします。

細菌性胃腸炎で、受診・再診の目安を教えてください。

次のような症状がみられたら、すみやかに受診してください。

- 嘔吐や下痢でぐったりしてきた

- 激しい腹痛・血便が続く

- 高熱が続く

また、それまでの水分摂取量・食事の摂取状況、下痢・嘔吐の回数、尿の回数などをメモしておくと診断に役立ちます。

細菌性胃腸炎にかかったら、家庭で気を付けたいことは何ですか?

ご家族が細菌性胃腸炎に感染したら、次のポイントに注意しましょう。

- 手洗い30秒

調理前後・感染者のお世話前後など、こまめにしっかり30秒こすり洗いをすることが大切です。なお、細菌性胃腸炎はペットからの感染もあるので、ペットを触ったら必ず手を洗いましょう。 - 適切な汚物処理と処理する人の二次感染予防

食中毒は、基本的に多くの細菌量を摂取しなければ発症しませんが、病原性大腸菌など一部の原因菌では少量でも感染が成立します。感染者の吐しゃ物(吐いたもの)やおむつを処理する方の感染対策も重要となります。なお、食中毒の原因菌対策として、手指のアルコール消毒が有効です。 - 脱水になっていないか、注意深く観察する

1日の下痢の回数、1回あたりの下痢の量、1日の嘔吐回数、水分摂取量、尿は出ているか?など、様子を注意深く観察してください。どうしても水分が取れない場合には、点滴等の対応をさせていただきますので、当院までご連絡ください。 - いつもと違う様子が見られたら、早めに受診を

たかが胃腸炎と侮ってはいけません。お子さんは重症化しやすいので、「ぐったりしてきた」「涙が出ない」「おしっこが出ない」「血便が出ている」などいつもと違う様子がみられたら、早めに医療機関を受診しましょう。

汚物(吐しゃ物・排泄物)の適切な処理方法を教えてください。

二次感染を防止するためには、適切な処理が必要です。

手指にはアルコール消毒が有効ですが、汚物の処理には次亜塩素酸ナトリウムまたは塩素系漂白剤による消毒が効果的です。

使い捨てのエプロン・マスク・手袋を着用してから、汚物中の細菌が飛び散らないようにペーパータオルなどでそっと汚物を拭き取ります。その後、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.02%)*2で浸すように拭いてから、水拭きをします。最後に拭き取りに使ったペーパータオルはビニール袋に密封して破棄します。

*2 0.02%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液:ハイター・ブリーチなどの家庭用塩素系漂白剤(ペットボトルのキャップ0.8杯)と水1Lを空のペットボトルに入れると自作可能。

また、洗濯する際には、汚物を拭き取った後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いをします。(しぶきを吸い込まないように!)その後、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.02%)に30分程度漬けておく、または85℃1分以上の煮沸をしてから、他の洗濯物を分けて、洗濯機・乾燥機を回します。

※漂白剤では色落ちの心配があり、煮沸・乾燥機では縮み・よれの心配があります。

なお、洗濯できないような布団・カーペット・ソファーなどは、濡らした布を当てて2分程スチームアイロンをかけることも効果的です。

まとめ

カンピロバクター・サルモネラ菌・病原性大腸菌・黄色ブドウ球菌などによる「細菌性胃腸炎」は、食中毒として有名であり、夏場に多く発生します。主症状は下痢や腹痛ですが、血便がみられることもあります。

原因となる細菌はジメジメする高温多湿を好むため、肉・魚・卵などの食材は「低温保存」が必須です。また、手指や調理器具に付いた細菌からの食品汚染による感染も多いので、調理をする際には食中毒の予防三原則、「付けない」「増やさない」「やっつける」を意識して、調理してください。そして、大好きなお子さんが多いと思いますが、ハンバーグや唐揚げなどの肉料理などは「中まで加熱できているか?」を確認するようにしましょう。