栄養教室

nutrition

パントテン酸はさまざまな代謝やホルモン合成などを正常に維持することに役立っています。パントテン酸が不足すると、ストレスに対する抵抗力が弱まってしまい、イライラや不眠や倦怠感などが出てきてしまうので、気になる方は積極的に摂取していただきたいです。

パントテン酸はビタミンB群の1つであり、糖質、脂質、たんぱく質の代謝とエネルギー産生に不可欠な酵素を補助する役割をしています。

また、コレステロール、ホルモン、免疫抗体などの合成にも関係しています。これらのことから、皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きもしています。もともと酵母の成長を促進する物質として発見されました。その後、この物質の欠乏によりラットの成長が阻害されたり、ニワトリで皮膚炎が起こったりすることが明らかになり、ビタミンとして認識されるようになりました。

ビタミンB群に属する栄養素としては…

ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸などがあります。

ビタミンB群はどれかひとつだけでは効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。普段から頭痛、疲労、不眠症、腸障害、手足の知覚異常などがある方はパントテン酸(ビタミンB5)不足の可能性があります。

目次

パントテン酸 (ビタミンB5)って?

パントテン酸は、水にとける水溶性ビタミンのひとつです。パントテン酸の由来はギリシャ語の「パントテン」で、「広くどこにでもある」という意味があります。パントテン酸は、その名の通りいろいろな食品に含まれています。

パントテン酸はさまざまな代謝やホルモン合成などを正常に維持することに役立っています。特に副腎皮質ホルモンの合成に関わっています。副腎皮質ホルモンはストレスをやわらげる働きをします。そのため、「抗ストレスビタミン」とも呼ばれるイライラを解消しストレスを和らげるビタミンです。

また、糖質、脂質、たんぱく質をエネルギーに変える働きもあるので、代謝アップにはかかせない栄養素です。逆にパントテン酸が不足してしまうと、エネルギー生産が滞るだけでなく、脂肪が溜まりやすくなり、肥満のリスクを高めてしまいます。パントテン酸には悪玉コレステロールを回収し、善玉コレステロールの生成を促す働きがあるので、動脈硬化などの病気の防止もしてくれます。細胞と細胞の接着剤であるコラーゲンの生成に必要なビタミンCの働きを助けることで、お肌の健康を維持するのに役立ちます。

さらにパントテン酸は、葉酸やビタミンB6とともに免疫のためのタンパク質をつくる働きがあります。これにより風邪や細菌などの感染症に対する抵抗力を高めます。パントテン酸は、細胞と細胞の接着剤であるコラーゲンの生成に必要なビタミンCの働きを助けることで、お肌の健康を維持するのにも役立ちます。

パントテン酸 (ビタミンB5)にはどんな働きがあるの?

●たんぱく質・脂質・糖質の代謝に関与する

●善玉コレステロールを増やす

●自律神経の働きを維持する

●神経、副腎皮質の機能を正常に保つ(ストレスへの抵抗力をつけることができる)

●皮膚や毛根に栄養を与える

●ホルモン、免疫抗体の形成(ビタミンB6や葉酸と一緒に摂ると、免疫力が強化されます)

パントテン酸 (ビタミンB5)不足するとどんな症状が起こるの?

下記に当てはまる方はパントテン酸 (ビタミンB5)不足の可能性があります。

□うつ・精神障害

□性腺機能低下

□手足のまひ・痛み

□めまい

□動悸

□頭痛

□けいれん

□皮膚の異常

□動脈硬化

□疲労

□血圧低下

□食欲不振

□早期老化

□成長障害

□免疫力の低下

□低血糖症

□十二指腸潰瘍

□副腎皮質機能低下

体内でのパントテン酸が不足すると、摂取した脂質や糖質、たんぱく質をエネルギーに変えるという働きが滞ってしまうことになります。食事をたくさん食べたとしても、それを分解してエネルギーに変える反応が起こらければ、脂肪やグリコーゲンとなり体に蓄積されていきます。

しかし、余分な脂肪やグリコーゲンが過剰に体に蓄積してしまうと、体にさまざまな影響を与え、健康な体からは遠ざかってしまうことになります。

また、パントテン酸不足によりホルモンの生成や分泌が低下してしまうと、体は元気を取り戻すことが難しくなりますし、体内に侵入した異物などと戦う力までも低下してしまいます。

パントテン酸 (ビタミンB5)不足になりやすい人は?

普通の食生活では欠乏してしまうことは少ないですが、現代の食生活では栄養不足に陥っている可能性があり、結果的にパントテン酸が不足してしまいます。

□朝ごはんを食べない人

□アルコールを大量摂取する人

□普段からカフェインを大量に摂取する人

1日に必要な摂取量はどのくらいなの?

サプリや薬などで過剰に摂取しても体内で必要な分しか利用されず、残りは尿などと一緒に体外に排出されるので、過剰症の心配もありません。

栄養状態が極端に悪くならない限り欠乏症は起こらないのですが、カフェインやアルコールで消耗してしまうので、よく飲む人は積極的に摂取するように心がけましょう。欠乏した場合、成長停止、体重減少、皮膚炎、脱毛、頭痛、末梢神経の障害、副腎障害などが挙げられます。

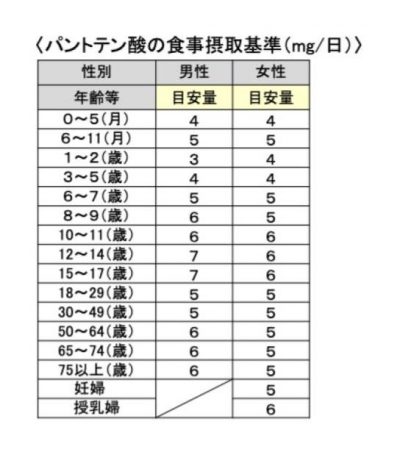

下記は厚生労働省が日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書を基に、ポイントをスライドにまとめた一部です。厚生労働省の推奨量は必要最低量であり、普段からこの量を摂取できていれば問題がないわけではありません。

※引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

※妊娠中は摂取基準と同じですが、授乳中は6mgが目安量とされています

パントテン酸 (ビタミンB5)を多く含む食材

パントテン酸は、動物性食品・植物性食品のどちらにも含まれるので、摂取しやすい食材を選ぶことができます。肉類、きのこ類、乳類、魚介類、豆類などに多く含まれており、特に多いのはアボガド、さつまいも、レバー、納豆、鶏ささみ、レバー、さけやいわしなどです。名前のごとく様々な食品に広く含まれています。

酸、アルカリ(重曹など)の存在下では熱に弱いため、調理法には注意する必要があります。、シンプルな調理法がおすすめです。パントテン酸は、食品中に広く含まれているほか、腸内細菌によっても作られ、体内に吸収されて、利用されるため、通常の食事をしていればまず不足することはありません。

カフェインとアルコールにはパントテン酸の吸収を阻害する働きがあり、食べ合わせには注意が必要です。腸で吸収され、過剰分は尿中に排泄されるため通常の食生活で過剰になることはほぼありません。

まとめ

パントテン酸はいろいろな食品に含まれており、日頃から栄養バランスの良い食生活を送っていれば、パントテン酸が不足することは考えにくいといわれています。

しかし、何かと忙しい現代ではパントテン酸やいろいろなビタミン、ミネラルが不足しがちになっている可能性があります。パントテン酸が不足すると、ストレスに対する抵抗力が弱まってしまい、イライラや不眠や倦怠感などが出てきてしまうので、積極的に摂取していただきたいです。

食事の中で摂取できるのが一番ですが、毎日は難しい場合もあります。そんな時はサプリメントなどで補ってあげるのも一つの方法です。健康で元気な生活をおくるためにも、意識的に摂取していきましょう!