栄養教室

nutrition

ナイアシンは、500種以上の酵素の補酵素として、エネルギー産生、糖質、脂質、タンパク質の代謝、肪酸やステロイドホルモンの生合成、DNAの修復や合成、アルコールの代謝など様々な機能に関わっています。二日酔いの原因にもなる「アセトアルデヒド」を分解する酵素の補酵素として働くため、アルコールをたくさん飲む人はナイアシンを積極的に摂り入れましょう。

ナイアシン(ビタミンB3)は水溶性のビタミンで、ビタミンB群の1種です。糖質、脂質、たんぱく質から、細胞でエネルギーを産生する際に働く酵素を補助する不可欠な働きをします。これは皮ふや粘膜の健康維持を助ける働きもすることになります。

ビタミンB群はどれかひとつだけでは効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。ビタミンB群に属する栄養素としては…

ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸などがあります。

ナイアシンは現代人のためのビタミンとも呼ばれます。不足すると、食欲がなくなり、消化不良や皮膚の発疹がおこります。さらに不足すると、うろこ状に荒れる皮膚炎や、認知症、下痢などをおこすペラグラという欠乏症になってしまいます。

ナイアシンって?

ナイアシンは、ニコチン酸とニコチンアミドの総称です。別称「ビタミンB3」とも言います。体内でトリプトファンという必須アミノ酸からも合成することができ、私たちはこれらをナイアシンとして利用しています。500種以上の酵素の補酵素として、エネルギー産生、糖質、脂質、タンパク質の代謝、肪酸やステロイドホルモンの生合成、DNAの修復や合成、アルコールの代謝など様々な機能に関わっています。

実はナイアシンはメンタルにも大きな栄養を与えます。神経伝達物質の一つで精神を安定させるといわれているセロトニンは、ナイアシンと同じ必須アミノ酸のトリプトファンから生成されます。トリプトファンはナイアシンの生成に優先して使われてしまうため、ナイアシンが不足するとセロトニンが生成されなくなってしまいます。心の健康を保つためにも、ナイアシンの摂取が重要です。

また、二日酔いの原因にもなる「アセトアルデヒド」を分解する酵素の補酵素として働くため、アルコールをたくさん飲む人はナイアシンを積極的に摂り入れましょう。

ナイアシンにはどんな働きがあるの?

●脂質や糖質の分解に関与する

●皮膚・粘膜の炎症を防ぐ

●神経症状を防ぐ

●体内のさまざまな代謝・合成を助ける

●アルコールを分解する

●脳神経の働きを助ける

●血行をよくする

●胃腸管の働きを正常に保つ

ナイアシン不足するとどんな症状が起こるの?

下記に当てはまる方はナイアシン不足の可能性があります。

□うつ

□幻覚症状

□イライラ

□不安

□精神障害

□口内炎

□皮膚炎

□舌炎

□胃腸障害

□下痢

□ペラグラ

ナイアシン不足になりやすい人は?

ナイアシンを取っていていても下記に当てはまる方はより多くのナイアシンが必要となります。そのため、特に不足しないように注意が必要です。

□飲酒が多い、毎日飲酒をする

□胃腸管(消化管)が弱い

□皮膚炎が気になる

1日に必要な摂取量はどのくらいなの?

ナイアシンは不足すると、食欲がなくなり、消化不良、皮ふの発疹がおこります。さらに不足すると、うろこ状に荒れる皮膚炎や、認知症、下痢などをおこすペラグラという欠乏症になります。ペラグラは、かつて中南米などにおいてトリプトファン含有量の少ないとうもろこしを主食とし、他の食品をあまり食べない地域で見られましたが、日本で通常の食生活をする場合はここまで不足する心配はほとんどありません。

一方、通常の食事から過剰になることはほとんどありませんが、薬やサプリメントでは誤って大量摂取すると、消化不良やひどい下痢などの消化器系の障害や、肝臓の障害などの過剰症がおこることがありますので、適切なご利用方法をこころがけてください。

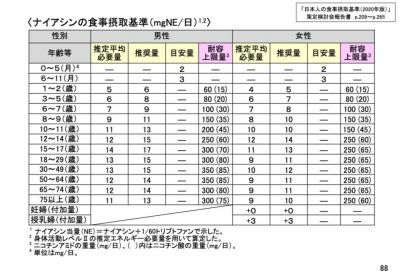

下記は厚生労働省が日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書を基に、ポイントをスライドにまとめた一部です。厚生労働省の推奨量は、必要最低量であり、普段からこの量を摂取できていれば問題がないわけではありません。

※引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

ナイアシンを多く含む食材

ナイアシンの摂取基準は、ナイアシンだけでなく、体内でナイアシンを合成するアミノ酸の一つであるトリプトファン含有量も考慮してナイアシン(ナイアシン当量)で表します。

ナイアシンは、魚介類、肉類、きのこ類、穀類に多く含まれています。特にかつお、さば、ぶりなどのよく知った魚や、肝臓などを含む肉、乾燥キノコ類などにも多く、動物性食品にも植物性食品にも多く含まれています。こうした食品には、たんぱく質も豊富に含まれている食品も多く、つまりトリプトファンが多く含まれているということになります。

目安としては、18歳以上の男性ならブタレバー100gを使ったレバニラ炒めや、18歳以上の女性なら生のまさば100gを使ったさばの塩焼きなどを食べると、1日のナイアシン必要量を摂取することができます。他にも緑黄色野菜や紅茶、コーヒーにも含まれていますので、これらも上手く組み合わせながら、1日のナイアシン必要量を摂取していくことがおすすめです。

熱に強いため、加熱による損失は少ないと考えられますが、水溶性ビタミンのため、食品を洗ったりゆでたりする際に、水に溶けだす場合がありますので、調理の際は工夫が必要です。

まとめ

体内でのさまざまな作用に関わる酵素の働きを助け、私たちが健やかな生活を送るのに欠かせない大切な栄養素です。ナイアシンはビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6とは互いに助け合う密接な関係にあるので、それぞれをバランスよく摂る必要があります。

ナイアシンは食事だけで摂取できるのが一番です。普通の食生活で過不足なく摂れるビタミンですが、飲酒によって体内のナイアシンが失われてしまうため、お酒をよく飲む方は積極的に摂取するようにしましょう。