栄養教室

nutrition

ビタミンCはビタミンB群の1つであり、コラーゲンを生成し、血管・皮膚・粘膜・骨を強くし、免疫力を高めるなどの働きがあります。ストレスが多いと欠乏しやすいので、なにかと忙しい現代社会の中でストレス解消法を持つことが大切です。肌にハリ・ツヤなどの美容への期待や風邪や感染症などを防ぐのはもちろん、最近はビタミンCの抗酸化作用が注目され、がんや動脈硬化の予防や老化防止にビタミンCが有効であることが期待されています。

ビタミンCはビタミンB群の1つであり、水に溶ける水溶性ビタミンのひとつで、血液や目の水晶体など、体の水溶性の部分でサビをとってくれるほか、疲れてしまったビタミンEを元に戻します。また美肌のもとコラーゲンをつくるのにも必須です。ビタミンCの点滴によりがん治療への応用も始まっています。ビタミンCは未来をつくる栄養素とも言われています。

ビタミンB群に属する栄養素としては…

ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸などがあります。ビタミンB群はどれかひとつだけでは効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。バランスの取れた食生活をしていれば不足することはないと考えられていますが、現在は多くの日本人がビタミンB群不足だと言われています。

目次

ビタミンCって?

ビタミンCは、水溶性ビタミンの一つで、16世紀から18世紀にかけての大航海時代に、新鮮な野菜や果物の摂取量が極端に少なかった船員たちの間で流行した、壊血病を予防する成分として、オレンジ果汁から発見されました。

多くの哺乳動物では、体内でブドウ糖からビタミンCを合成することができますが、人やモルモットなどの一部の動物は、合成に必要な酵素がなくビタミンCを合成できないため、食事からビタミンCを摂取しなければなりません。

ビタミンCと言われて思い浮かぶのはレモンでです。ビタミンCは「アスコルビン酸」とも言い、風邪の予防やがんの予防など、さまざまな観点から有益と言われています。体内に侵入したウイルスや細菌と戦う白血球やリンパ球に多く含まれていることから、ビタミンCを摂取することで免疫機能が強化され、病気への抵抗力が高まります。白血球がウイルスや細菌と戦う際に発生する活性酸素は過剰に発生すると正常な細胞まで攻撃してしまいますが、ビタミンCの抗酸化作用が活性酸素の働きを抑制してくれます。

また、ビタミンCは皮膚や細胞のコラーゲンの生成を助け、肌にハリ・ツヤを与える不可欠な栄養素です。コラーゲンといえば肌の健康に効果的なイメージが強いですが、皮膚だけでなく骨や血管など体のありとあらゆる場所で細胞と細胞をつなげる役割を担っています。さらにシミのもとであるメラニンの生成を防ぐ働きがあるので、美肌作りには欠かせない栄養素です。鉄の吸収促進や免疫力の強化、体内に侵入した異物を代謝する酵素の活性化、抗酸化作用による心疾患予防が期待できるなど、さまざまな役割を持つ栄養素です。

ビタミンCにはどんな働きがあるの?

●コラーゲンを生成し、血管・皮膚・粘膜・骨を強くし、免疫力を高める

●免疫力を高める

●ステロイドホルモンをつくる

●鉄分や銅の吸収を高め、ヘモグロビンの合成を助ける

●酵素の働きを助ける

●抗酸化作用がある

●白血球の働きを強化する

●メラニン色素をストップする

ビタミンC不足するとどんな症状が起こるの?

下記に当てはまる方はビタミンC不足の可能性があります。

□シワができやすい

□傷が治りにくい

□毛細血管がやぶれやすい

□感染症(風邪など)にかかりやすい (免疫力低下)

□がんになりやすい

□ストレスに弱くなる

□貧血になりやすい

□肝臓の解毒作用が低下する

□肌荒れ、肌のシミやくすみ

□色黒・シミ・ソバカスができやすい

□壊血病(かいけつびょう)

□骨の形成不全

□成長不良

□歯茎の出血

□皮下出血、ケガの治りの遅れ

□疲労感

□生活習慣病

□抜け毛

□早期老化などの原因

ビタミンCを積極的に摂取したほうがいい人は?

□妊婦・授乳期の女性

□高齢者

□喫煙者

□ストレスが多い

□シミが気になる

□貧血気味

□歯茎から出血しやすい

□よく風邪をひく

□がん・老人性白内障の予防をしたい方

□食事に非常に偏りがある人

なにかと忙しい現代社会の中でストレス解消法を持つことが大切です。ストレスを受けると抗ストレスホルモンの材料として大量に使われるため、ストレスの多い人はビタミンCを多く摂る必要があります。

また、タバコを一本吸うことで25mgのビタミンCが消失してしまうので、喫煙する人は意識して摂取するようにしましょう。

1日に必要な摂取量はどのくらいなの?

ビタミンCは、胃などで消化されることなくそのまま主に小腸から吸収されます。そして血液にのって体中に運ばれ、貯められて、必要なときに使われます。

例えば、ビタミンC180mgを口から摂ると80~90%が吸収されますが、1,000〜5,000mgまで増やすと吸収率は21%まで下がります。(その分吸収される量自体は増えます。)このとき、吸収されなかったビタミンCは、大腸で乳酸菌などのいい菌を増やしてくれたり、便をやわらかくしてくれます。

ビタミンCは、食事での過剰摂取の心配はほとんどありません。過剰に摂取しても吸収率が低下し、残りは尿から出てしまうため、一般的には有害な過剰症はないといわれています。ただし、薬やサプリメントなどで一度に大量に摂取すると、吐き気、下痢、腹痛といった胃腸への影響が報告されていて、腎機能に問題がある人では腎結石のリスクが高まることから注意が必要です。適切なご利用方法をこころがけてください。

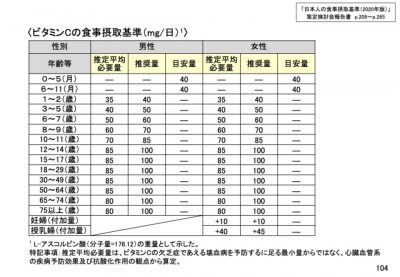

下記は厚生労働省が日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書を基に、ポイントをスライドにまとめた一部です。厚生労働省の推奨量は、必要最低量であり、普段からこの量を摂取できていれば問題がないわけではありません。

※引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

ビタミンCを多く含む食材

ビタミンCの多い食品は、果物(特にかんきつ類やイチゴ)、野菜、いもなどです。野菜や果実の場合は、切ってから時間が経過すればするほど、含まれるビタミンCがどんどん失われていきますので、早めに食べるようにしましょう。

ビタミンCは体内で合成できない栄養素のため、食事で摂取しなければなりません。水に溶けやすく熱に弱い性質のため、ビタミンCを多く含む食材を調理するときは、なるべく水にさらさず、火を入れすぎないことがポイントです。さらに空気などによって破壊されやすいため、生のままで食べる方がベターです。生食できないものは、スープなどに入れ、汁ごと食べられる調理法がよいでしょう。

特におすすめなのが、「じゃがいも」です。じゃがいもは生で食べることができませんが、含まれているビタミンCはでんぷん質に守られているため、加熱調理をしても損失が少ないのが特徴です。

また、鉄の吸収を高める働きがあるため、カツオや青菜など鉄を多く含む食材と一緒に摂ることで、貧血を予防します。脂質や糖質の代謝を助けてエネルギーにする働きがあり、豚肉などの肉類と食べ合わせると、体を疲れにくくしスタミナがアップします。調理の時はよく洗い、芽の部分をきちんと取りましょう。皮にはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が含まれているので、剥かずに食べると生活習慣病予防に役立ちます。

まとめ

ビタミンCは、ストレスの多い人ほどきちんととる必要があるといわれています。ここでのストレスとは、寒さ、暑さ、疲労、苦痛、心痛、睡眠不足、働き過ぎなど精神的・物理的ストレスの両方です。そう言ったこともあり、現代人はビタミンCが不足している人が多いのではないでしょうか?

肌にハリ・ツヤなどの美容への期待や風邪や感染症などを防ぐのはもちろん、最近はビタミンCの抗酸化作用が注目され、がんや動脈硬化の予防や老化防止にビタミンCが有効であることが期待されています。

食事の中で摂取できるのが一番ですが、ビタミンCは体外への排出スピードが早いので、日々の食事からこまめに取り入れたり、サプリメントを上手に活用するとよいでしょう。健康で元気な生活をおくるためにも、ビタミンCの摂取を意識していきましょう!