栄養教室

nutrition

ビタミンB12は血液をつくったり神経の機能を正常に保ったりするのに重要な役割を果たす私たちの身体の大事な栄養素です。欠乏すると貧血や不眠症、胎児・乳幼児の成長不良などにつながります。ビタミンB12は食品に添加されることがありますが、なるべく食品そのものから摂取することが望ましいです。

ビタミンB12はビタミンB群の1つであり、主に血液の生成に重要な役割を果たすビタミンで、正常な赤血球の産生、脳神経および血液細胞など、多数の体内組織の機能や発達を正常に維持するために必要な栄養素です。

疲労や体力低下を引き起こす貧血の一種である巨赤芽球性貧血(ビタミンB12または葉酸の不足を原因とする貧血の総称)の予防にも役立ちます。赤血球と同じ赤色をしていて、赤血球の形成を助ける栄養素として栄養機能食表示ができるビタミンです。

ビタミンB群に属する栄養素としては…

ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸などがあります。ビタミンB群はどれかひとつだけでは効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。

ビタミンB12が不足すると、記憶力や集中力が低下しやすくなります。お子さんの集中力などはもちろん、ご自身の記憶力などに違和感を感じたら、ビタミンB12不足を疑ってもいいかもしれません。他のビタミンB群や葉酸とお互いに助け合って作用するので、バランスよく摂取することが大切です。

目次

ビタミンB12って?

ビタミンB12はタンパク質の代謝に重要な働きをすると同時に、赤血球の産生に関わっていることがわかっています。

また、赤血球の中の核酸の合成に必要な葉酸の働きを助ける補酵素の役割を担いますが、どちらが不足しても、赤血球の生成、減少異常を招いて、悪性貧血(ビタミンB12または葉酸の不足を原因とする貧血の総称)を引き起こしてしまいます。赤血球をつくる精瑞や、胃腸の粘膜など、細胞分裂の活発な組織は、ビタミンB12への依存度が特に高くなります。

ビタミンB12は神経とも関係が深く、末梢神経の傷の修復を促進するとされ、腰痛の治療にも用いられてきました。その他にも中枢神経すなわち、脳に作用することもあり、不眠症や時差ぼけなどにはビタミンB12の大量投与が有効とされています。

ビタミンB12は、2つの段階を経て食品から体内に吸収されます。まず、胃酸が食品中のビタミンB12をタンパク質から切り離し、その後、胃の中で産生された内因子と呼ばれるタンパク質とビタミンB12が結合し、体内に吸収されます。すなわち、内因子を作れない疾患である悪性貧血の人は、食品やサプリメントからビタミンB12を吸収することが困難になります。

ビタミンB12にはどんな働きがあるの?

●神経を守り、正常な働きを維持する

●葉酸と協力して赤血球を生成する

●ヘモグロビン、赤血球の合成造血作用に関与する

●たんぱく質の代謝、核酸の合成に関与する

●アミノ酸や奇数鎖脂肪酸、葉酸、核酸の代謝に関わる酵素の補酵素として作用する

●脳の発育を助ける

ビタミンB12不足するとどんな症状が起こるの?

下記に当てはまる方はビタミンB1不足の可能性があります。

□神経系の障害(手足のしびれ・痛みなど)

□記憶減退

□集中力低下・無気力

□イライラしてしまう

□食欲不振

□便秘・下痢

□異常興奮

□悪性貧血(ビタミンB12欠乏性貧血)※

□胎児・乳幼児の成長不良

□学習能力の低下

□運動神経機能の低下

□舌の異常

□動脈硬化

□口内炎

□皮膚炎

□不眠症

※悪性貧血症状例

めまい、頭痛、吐き気、動悸、息切れ、味覚の低下、食欲不振、消化不良、体重減少など

ビタミンB12不足になりやすい人は?

ビタミンB12を取っていていても下記に当てはまる方はより多くのビタミンB12が必要となります。そのため、特に不足しないように注意が必要です。

□菜食主義の方(ベジタリアン)

□レバーやチーズが嫌いな方

□妊婦・授乳期の女性

□神経的に疲れやすい

□悪性貧血の方

□胃を切除された方

□慢性的に胃炎がある方

1日に必要な摂取量はどのくらいなの?

何度もお伝えしますが、不足すると、赤血球が減ったり、異常に巨大な赤血球ができてしまったりするため、悪性の貧血がみられます。とはいえ、毎日ビタミンB12を取らなくてもすぐに悪性貧血になるわけではありません。

日々の食生活をきちんと摂っていれば不足はおこりにくいのですがビタミンB12の吸収に問題がある人、動物性食品をあまり食べない人、または菜食主義の人などの人には、不足する可能性があるため注意が必要です。

また、ビタミンB12は小腸で吸収される際に胃壁から分泌される「内因子」という物質を必要とするため、胃を切除された方、慢性的に胃炎がある方はこの内因子が不足することによって吸収されにくくなります。胃に問題がないと思っていても、50歳以上の中高齢になると、萎縮性胃炎などで胃酸分泌量が低下していることが多く、食品中に含まれるビタミンB12の吸収率が減少しますので積極的に摂取していただきたいです。

ビタミンB12は水溶性なので、過剰症の心配はないと考えられています。注射などで過剰に摂取しても必要以上には吸収されないことから、一般にとり過ぎになる心配はありません。

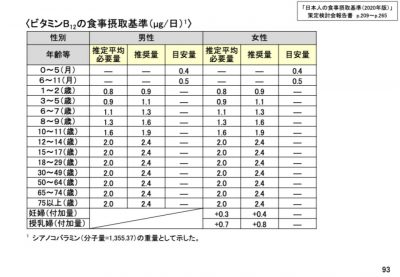

下記は厚生労働省が日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書を基に、ポイントをスライドにまとめた一部です。厚生労働省の推奨量は、必要最低量であり、普段からこの量を摂取できていれば問題がないわけではありません。

※引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

※妊娠中・授乳中の方は推奨量であればほとんど安全です

※妊娠中の女性(18歳以上)の場合、推奨量は2.8μg、授乳婦(18歳以上)の場合の推奨量は3.2μg

ビタミンB12を多く含む食材

ビタミンB12は、牛のレバーから発見された栄養素です。そのため、牛・豚・鶏のレバーから摂取することができます。他にもさまざま動物性食品中に天然に含まれています。植物性食品は、強化食品でない限りビタミンB12を含有しません。特に多く含む食品は、かきなどの魚介類などです。

光や空気によって酸化しやすい性質があるので、食品を保存する際は密閉状態をおすすめします。水溶性のビタミンですので、スープなどにして丸ごと食べられる調理法や汁ごと使える缶詰などの利用もおすすめです。

ビタミンB12は、栄養強化食品に添加されることもあります。朝食用シリアルの一部、ニュートリショナルイースト(乾燥酵母)およびビタミンB12を強化したその他の食品が例です。ビタミンB12が食品に添加されているかは、その製品の裏面の表示を確認してください。できれば添加されたものではなく、加工されていないものを摂取すること望ましいです。

食事の中で摂取できるのが一番ですが、毎日は難しい場合もあります。特に動物性の食品や魚介類が苦手な方は不足する場合があるため、サプリメントなどの利用を検討してください。

まとめ

ビタミンB12は血液をつくったり神経の機能を正常に保ったりするのに重要な役割を果たす私たちの身体の大事な栄養素です。比較的摂りやすい栄養素の一つではありますが、不足すると貧血だけでなく手足のしびれなどさまざまな症状が現れる場合があります。

ビタミンB12は植物性の食品にはほとんど含まれていないため、可能であれば意識的に肉類や魚類など動物性の食品を日々の食生活に取り入れることがおすすめです。特に高齢の方、胃や小腸の疾患がある方、菜食主義の方などは不足しやすい傾向にあるため、ビタミンB12を積極的に摂るような食生活にすると良いでしょう。

すでに貧血などの症状が出ており、ビタミンB12を含む動物性食品を食べられないという方は、ひ積極的に海藻類などの食品で摂取したり、少しでも改善できるように心がけましょう。貧血は放っておかず、かかりつけ医に相談してサプリメントを摂取するなどして対策をしましょう。