栄養教室

nutrition

ビタミンB6は、胎児期および乳児期の脳の発達や、免疫機能にも関与しているので大人だけでなくお子さんにも大事な栄養素です。腸内細菌によってもつくられることから、一般的にはきちんとした食事を毎日摂っていれば不足しにくいのですが、発育期のお子さんや月経中や妊娠中・授乳中の女性、抗生剤を長期間飲んでいる人などは積極的に摂取したい栄養素です。

ビタミンB6はビタミンB群の1つであり、たんぱく質をエネルギーに変えたり、筋肉や血液などをつくる際のサポートをします。疲労を回復したり、脳・神経・皮ふなどを健康に保つビタミンです。

ビタミンB群に属する栄養素としては…

ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB12、葉酸などがあります。ビタミンB群はどれかひとつだけでは効果を発揮しにくく、お互い助け合いながら働きます。特に春になると血流量が増えて交感神経が活発になり、日中の活動量が増えることもだるさの起因になります。活動量が増えてくるとビタミンB群が失われるので、しっかり補給しましょう。ビタミンB6は皮ふ炎を予防することから発見されたビタミンといわれており、腸内細菌によって一部合成することもできるので欠乏症はあまり起きませんが、不足すると肌荒れや口内炎などの肌トラブルを引き起こします。最近ニキビが気になる、ボツボツ目立つ角質などが気になる、普段の生活でイライラしやすくなった、なかなかうまく寝れないなどの症状はありませんか?もしかしたらビタミンB6が不足しているのかもしれません。

目次

ビタミンB6って?

水に溶ける水溶性ビタミンのひとつです。皮ふ炎を予防することから発見されたビタミンと言われています。ビタミンB6は腸内細菌によって一部私たちの体内でもつくられています。食品中のたんぱく質からエネルギー産生し、筋肉や血液などがつくられたりする時に働いてくれています。そのため、たんぱく質を多くとる人ほどたくさん必要になります。

免疫機能の正常な働きの維持、皮ふの抵抗力の増進にも必要で、赤血球のヘモグロビンの合成にも欠かせない栄養素です。また、肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぎ、肝脂肪の予防にも効果を発揮します。

皮ふ以外にもビタミンB6は女性にとってはとても大切な栄養素です。ビタミンB6は、エストロゲンの代謝に関わり、ホルモンのバランスを整える働きがあります。赤血球の合成にも役立つため、月経前症候群 (PMS)の症状をやわらげる働きがあるといわれています。また、妊娠するとタンパク質代謝が促進され、ビタミンB6が欠乏することでつわりが誘発されるという説から「ビタミンB6を補うとつわりが軽減される」という研究もされており、注目されています。

ビタミンB6にはどんな働きがあるの?

●体タンパクの合成や造血に関与する(アミノ酸代謝に関わる酵素の補酵素として作用)

●脳の働きに関与する

●神経伝達物質の生成や

●抗アレルギー作用に関与する

●皮ふの抵抗力を高める

●脂質の抗酸化に働く(脂肪肝の予防)

ビタミンB6不足するとどんな症状が起こるの?

下記に当てはまる方はビタミンB6不足の可能性があります。

□インスリンの分泌低下

□聴覚過敏

□脳波異常

□免疫力低下

□アミノ酸吸収低下

□かゆみ

□痙攣・浮腫

□浮腫性湿疹

□皮ふ炎

□貧血

□虫歯

□下痢

□食欲不振

□口角炎

□舌炎

ビタミンB6を積極的に摂取した方がいい人は?

ビタミンB6を取っていていても下記に当てはまる方はより多くのビタミンB6が必要となります。そのため、特に不足しないように注意が必要です。

□発育期のお子さん

□成長期の小・中・高校生

□月経前症候群(PMS)が酷い女性

□妊婦・授乳期の女性

□たんぱく質やアミノ酸の摂取量が多い方

□アレルギーがある方

□脂肪肝を予防したい

□皮ふトラブルが気になる方

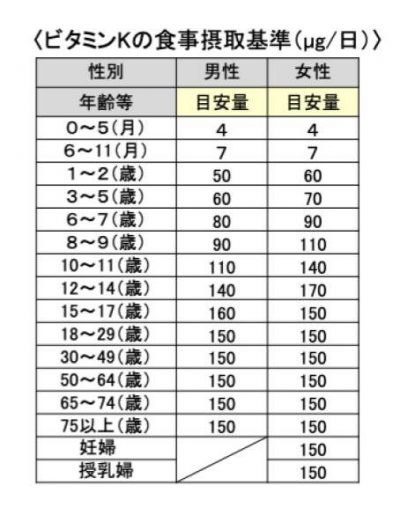

1日に必要な摂取量はどのくらいなの?

ビタミンB6は腸内細菌によってもつくられることから、一般的にはきちんとした食事を毎日摂っていれば不足しにくいのですが、抗生剤を長期間飲んでいる人では不足することがあります。また、最近、生理前に憂うつな症状のでる月経前症候群の人では、体内でビタミンB6不足がみられたという報告もあります。乳児が十分なビタミンB6を摂取できないと、刺激に敏感になったり、極度の聴覚過敏やけいれんを引き起こしたりすると報告されています。

一方、水溶性のビタミンなので、過剰に摂取した分は尿として排泄されることもあり、通常の食事やサプリメントなどの摂取で過剰になる心配はありません。ただし、ビタミンB6作用をする数種の物質のうちピリドキシンのみを長期に大量摂取した場合は感覚神経に障害がみられたという報告があります。薬やサプリメントで摂取する場合はかかりつけ医などに相談して適切なご利用方法をこころがけてください。

妊娠中の場合は、ホルモンバランスの関係で、ビタミンB6の消費量が多くなり、欠乏しやすくなりますので気になる方は通院している産婦人科の医師へご相談ください。妊娠中は1.3mg、授乳中は1.4mgが推奨量とされています。

下記は厚生労働省が日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書を基に、ポイントをスライドにまとめた一部です。厚生労働省の推奨量は、必要最低量であり、普段からこの量を摂取できていれば問題がないわけではありません。

※引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

ビタミンB6を多く含む食材

野菜類、穀類、魚介類、種実類など広く各種食品に含まれていますが、かつお、まぐろなどの魚類、レバー、肉などに多く含まれています。また、お子さんが大好きなさつまいも、バナナなどの果物や野菜などにも含まれています。

ビタミンB6を含む一般的な食品は、スーパーなど身近なところで購入できるものが多くで、調理しやすく、日常的に摂取しやすいです。さらに、酸性の環境下で壊れにくい性質があり、光や熱に弱い性質なので注意しましょう。できれば生のままサラダや酢の物にしたりするなど購入したら早めに使い、保存は冷暗所にしましょう。

光や熱に弱い上に、ビタミンB6は冷凍食品、加工食品では減少するため、買った日に召し上がられるのが1番です。できる限り新鮮な状態で摂取してください。ビタミンB6が働くときにはビタミンB2が必要になるため、合わせて摂るようにすると効果的でしょう。

お子さんが大好きなバナナに1本(90g)にはなんと0.34mgと比較的多く含まれています。たんぱく質を多く摂取しているアスリートなどに、間食のバナナがよい理由はエネルギー源になるほか、ビタミンB6補給のためでもあります。

スポーツ選手や筋トレをしている方、ダイエットをしている方は「鉄補給のために牛肉」「ビタミンB1 補給のために豚肉」「低脂肪なので鶏のささみ」と選んで食べる傾向がありますが、単一の食品ばかりではなく、日によってとさまざまなものを取り入れ、エネルギーと栄養素を補給しましょう。

まとめ

ビタミンB6はビタミンで、多くの食品に天然に含まれております。身体は、代謝に関わる100を超える酵素反応のためにビタミンB6を必要としています。ビタミンB6は、胎児期および乳児期の脳の発達や、免疫機能にも関与しているので大人だけでなくお子さんにも大事な栄養素です。特に女性にとっては肌のためはもちろん、月経時のホルモンのバランスを調整や妊娠初期の方でつわりに悩んでいる場合は摂取をおすすめします。

たんぱく質やアミノ酸を多く摂取するときは、ビタミンB6も意識して一緒に摂るように心がけましょう。特に、ビタミンB群はお互いに助け合いながら作用することから、どのビタミンもバランスよく取り入れることが大切です。

食事の中で摂取できるのが一番ですが、毎日は難しい場合もあります。そんな時はサプリメントなどで補ってあげるのも一つの方法です。健康で元気な生活をおくるためにも、ビタミンB6の摂取を意識していきましょう!